Corre el año 1145 antes de Cristo. En el Antiguo Egipto reina la XXa Dinastía, que se enfrenta, como sus antecesoras, con graves problemas.

La dinastía había sido fundada por el faraón Sethnajt en 1186 a.C. El inicio de una nueva dinastía se considera, en egiptología, la asunción al trono de un faraón que no estaba emparentado con sus predecesores. Idealmente, las dinastías continuaban con un hijo o hermano del faraón muerto, y Sethnajt no estaba en ninguno de estos dos casos.

El último gobernante de la dinastía XIXa fue una mujer, la faraonesa Twosret. Al morir en 1190, el poder fue tomado por un plebeyo extranjero de origen sirio llamado Bay, que precipitó al imperio en un profundo abismo de anarquía, luchas civiles y enorme corrupción. Puede que Sethnajt haya sido descendiente colateral de los ramésidas (la familia de Ramsés I y Ramsés II), o simplemente un agitador o usurpador que vio la posibilidad de adueñarse del trono y la llevó a cabo en cuanto le fue posible.

Como haya sido, tras casi cuatro años de reinado legítimo o no, su nueva dinastía estaba consolidada. A su muerte lo sucedió su hijo, que tomó el nombre real de Ramsés III, último gran faraón del Nuevo Imperio.

El reinado de Ramsés III fue difícil: el imperio sufrió dos grandes invasiones de los Pueblos del Mar y los libios. Ramsés logró derrotar a ambos, pero a un ruinoso costo en hombres y finanzas. Dos enormes batallas terrestre-navales, numerosas fortificaciones y el reclutamiento, entrenamiento y manutención de sus ejércitos vaciaron las arcas del estado, sumergiendo a Egipto en una espantosa inflación con alta tasa de desempleo.

Todos estos problemas y el descontento consiguiente provocaron un complot gestado en el harén real por la esposa no favorita de Ramsés, que deseaba que su hijo (y no Ramsés IV, hijo de la otra) ocupara el trono. La conspiración para asesinar a Ramsés III fue probablemente descubierta, y todos los implicados ejecutados o severamente castigados, incluyendo a otras esposas del harén, jueces de la corte y militares. Sin embargo, ciertos historiadores afirman que Ramsés III fue efectivamente asesinado en 1157. Con todo, fue un faraón de largo reinado, ya que se cree que gobernó más de 31 años.

De los cinco hijos del rey, los cuatro mayores ya habían muerto, de modo que fue el quinto, Ramsés IV, quien debió sucederlo. Tras un breve reinado de seis años y medio, murió a su vez, y fue sucedido por Ramsés V, que se convirtió de este modo en el cuarto faraón de la XXa Dinastía.

El ascenso al trono de este monarca marca el principio del fin del imperio: es la decadencia del Imperio Nuevo que llegará a su fin con el Tercer Período Intermedio, el Período Final y los nuevos faraones griegos y romanos.

El caos recibido del rey anterior se profundizó, y Ramsés comenzó a observar, azorado, como la recaudación de impuestos caía severamente, hasta casi dejar al trono en bancarrota. Las provincias asiáticas de Egipto amagaron iniciativas secesionistas, y los oasis y poblaciones occidentales, habitados principalmente por inmigrantes, lenta pero firmemente comenzaron a tomar distancia del gobierno. En este estado de semidesintegración territorial, ocurrieron varios percances que comprometieron la supervivencia misma del trono. Primero, los sacerdotes de la isla de Elefantina cometieron un desfalco o se adueñaron del tesoro del templo, lo que agravó aún más la situación económica.

La principal preocupación de los gobernantes egipcios para con la posteridad era, como todos sabemos, la construcción de tumbas, en particular la suya propia. Pero en los dos primeros años del reinado de Ramsés V, cuando se suponía que debía edificar su sepulcro, bandas armadas de forajidos libios comenzaron a atacar las fronteras occidentales de Egipto y a profundizar cada vez más en su territorio. Un papiro de la época da cuenta de que los atacantes saqueaban los poblados y quemaban vivos a sus habitantes. Los trabajadores del sepulcro real, ubicado en la ciudad de Deir-Al Medina, al oeste de Tebas, se vieron afectados por la cercanía con que operaban los bandidos, y solicitaron del rey protección militar para sí mismos y sus familias, la que por supuesto, dada la pauperización del tesoro real, no lograron. Esto provocó la paralización de las obras en lo que constituye una de las primeras huelgas profesionales organizadas: los trabajadores de la tumba no pararon una, sino muchas veces, y la inherente debilidad del gobierno de Ramsés V no fue capaz de garantizar su seguridad ni mucho menos obligarlos a volver al trabajo. Si consideramos que los constructores de tumbas eran considerados la élite laboral de Egipto, solo por detrás de sacerdotes y militares, cabe imaginar el destino del pueblo llano en caso de un ataque extranjero.

Así las cosas, los sacerdotes de Amón, que controlaban todas las tierras adyacentes a los templos del imperio entero, decidieron tomar el comando del territorio. El poder económico del clero comenzó a crecer y pronto superó al de Ramsés, que se vio así atrapado entre los atacantes libios por un lado y sus propios sacerdotes por el otro, mientras la población se asfixiaba por la guerra, la inflación y el desempleo.

Para el cuarto y último año de su reinado, los sacerdotes gobernaban militarmente la mayor parte de Egipto y se habían convertido en los directores económicos del imperio. Ellos ordenaban las políticas a aplicar, los impuestos a recaudar y, en fin, se habían convertido en los verdaderos faraones a pesar del faraón.

Sólo faltaba una desgracia para el atribulado imperio: en ese año de 1145 a.C., el rey se sintió enfermo. Sus ganglios linfáticos se inflamaron, comenzó a sufrir de náuseas, vómitos, dolores musculares, una alta fiebre y otros molestos trastornos. Aproximadamente 12 días después de los primeros síntomas, una gran cantidad de pequeñas manchas rojas aparecieron en la boca, labios, paladar y faringe del soberano, mientras su temperatura volvía al valor normal. Las manchas crecieron rápidamente y estallaron, al tiempo que otras manchas -máculas- se presentaban en distintas partes del cuerpo. Primero en la frente, luego en el rostro entero, siguiendo por las partes proximales de los miembros, el tronco y por fin en manos y pies. Tres días más tarde, las lesiones dejaron de aparecer.

El rey y sus cortesanos sabían de qué se trataba. La peste era sumamente contagiosa y conocida por los egipcios desde los remotos días predinásticos. Las epidemias se habían sucedido durante miles de años, y todos conocían las consecuencias del mal: la desfiguración, la ceguera y, a menudo -muy a menudo- la muerte. El faraón estaba condenado.

Dieciséis días después de sentirse enfermo por primera vez, Ramsés V fallecía dejando a Egipto sumido una vez más en el caos. La lucha por la sucesión traería un nuevo rey, Ramsés VI, hijo de una de las esposas no favoritas de Ramsés III.

Así como muchos científicos opinan que el HIV es una nueva forma de un virus del mono verde de Gabón, la viruela, el más grande asesino de todos los tiempos, fue en su origen un virus de los roedores africanos. La forma humana se separó de la ratonil más o menos para el tiempo en que el supervolcán de Toba estalló y obligó a los seres humanos a emigrar de África y atreverse a colonizar el resto del planeta.

La enfermedad estaba presente en el norte del continente y particularmente en Egipto en fecha tan temprana como 3000 a.C., y persistió allí por siempre. No discriminaba clases sociales ni condición, y ello se demuestra en que fue la causa de la muerte de tantos reyes, nobles y ricos como campesinos e indigentes. La momia de Ramsés V, desenterrada del Valle de los Reyes, presenta las características marcas desfigurantes en el rostro, la "firma" del padecimiento que lo llevó a su tumba.

Desde el reino nilótico, los comerciantes egipcios llevaron la infección hasta la India, donde hay documentados casos anteriores a 1500 a.C. De allí pasó a la China, cuyos médicos describieron la viruela en sus textos de práctica clínica a partir de 1122 a.C.

En el siglo VI de nuestra era fue introducida en Japón, para dispersarse luego por el resto del Sudeste Asiático.

Palestina y Grecia no parecen haberse visto afectadas por la enfermedad, porque la patología no se menciona en la Biblia ni fue descripta por el sabio médico griego Hipócrates. Pero Roma sí, ya que las descripciones de la Plaga Antonina, que arrasó el Imperio Romano a partir de 165 d.C. y duró quince años, son compatibles con la viruela (o tal vez con el sarampión).

El virus fue llevado a Italia por las tropas romanas que regresaban del Oriente, y fue tan funesto que se cobraba 2.000 vidas por día (con 8.000 nuevos casos diarios). Asesinó en total a más de 5 millones de personas, un tercio de la población de algunas regiones, y dejó diezmadas a las Legiones. La epidemia devastó las Galias y Alemania, y, entre tanta muerte, mató a dos emperadores: Lucio Vero y Marco Aurelio. Por el apellido de este último (Antonino) se conoció la plaga. No solo provocó un verdadero genocidio, sino que Roma nunca se recuperó totalmente de la debacle. El ejército, destrozado por el mal, fue incapaz de rechazar los ataques de germanos, galos y partos, mientras que la política, la diplomacia y la economía del imperio se vieron también gravemente comprometidas.

Al invadir los árabes la Península Ibérica, llevaron con ellos la viruela, que se cebó en españoles y portugueses como había hecho antes con los romanos. En el siglo IX la enfermedad dominaba Persia, para hacer luego breves incursiones durante la primera parte de la Edad Media. Los grandes movimientos humanos de las Cruzadas la dispersaron una vez más por Medio Oriente, y, para el siglo XV, estaba sólidamente aposentada en todo el mundo conocido (Europa y Asia). La viruela medieval tenía una letalidad del 33% de los enfermos, en especial en los niños.

En 1502, a poco del descubrimiento de América, las islas caribeñas fueron infectadas con la viruela de los españoles, y los nativos exterminados. Llegó al continente en 1520, y -como el sarampión con los indios patagónicos- tuvo un papel fundamental en la conquista de incas y aztecas por Pizarro y Cortés. Se dice que, incluso, estos conquistadores utilizaban a la viruela como arma biológica: obsequiaban a los indios con ropas o elementos personales de soldados muertos de viruela, asegurándose de este modo la aniquilación de aldeas enteras, ya que los amerindios no disponían de defensas orgánicas contra las enfermedades recién importadas.

La viruela llegó a la costa este de Estados Unidos en 1633 y a Australia en 1789, mientras mataba a uno de cada siete niños, provocaba 400.000 muertes por año solo en Europa, y acababa con las vidas de 5 reyes solo en el siglo XVIII.

Se calcula que, hasta el descubrimiento de la vacuna, el comienzo de la inmunización masiva y su erradicación final del planeta en 1979, la viruela mató, a lo largo de la historia humana, a nada menos que 50.000 millones de personas, más de 8 veces la población del mundo en el momento actual. Se trata del asesino más mortífero con el que jamás se haya topado la Humanidad.

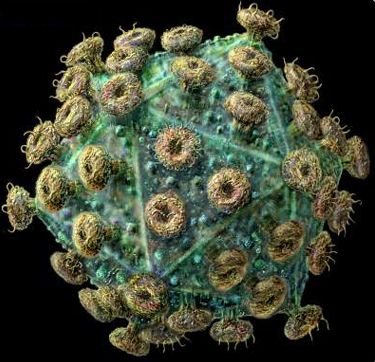

El virus responsable de la viruela se llama Variola vera y se conocen dos variantes: Variola major (responsable de las desastrosas epidemias que acabamos de describir) y Variola minor (que es más benigna y se utiliza para elaborar las vacunas). Pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Atacó por última vez a un somalí en 1977, configurando así el último caso conocido de viruela natural. En 1979 se la declaró erradicada y la vacunación se suspendió en todo el mundo. Sería tranquilizador pensar que no quedan muestras del virus en manos de gobiernos militaristas o grupos terroristas, porque nadie nacido desde esa fecha ha sido vacunado, y provoca horror el solo pensar en el variolavirus si se lo utilizara como arma biológica en el mundo de hoy.

Los miles de virus conocidos actualmente, y los probables millones que seguramente quedan aún por descubrir, plantean interesantes preguntas a los científicos. Estas preguntas son capitales para comprender la naturaleza del mundo, a sus organismos y a las relaciones que se verifican entre ellos.

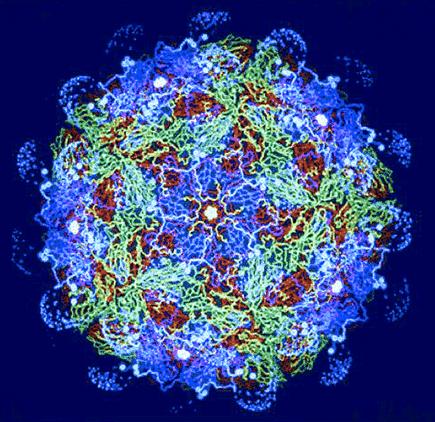

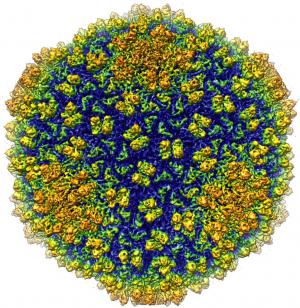

Los virus son parásitos obligados de las células vivas. No poseen metabolismo propio, por lo que necesitan ingresar a una célula huésped. El ácido nucleico del virus (ADN, ARN o una mezcla de ambos) toma el control de la maquinaria bioquímica de la célula y la convierte en una fábrica que ensambla nuevos virus. Y nada más. Cuando la célula está repleta de virus recién fabricados, normalmente explota y muere.

Entonces, la primera pregunta que se plantea es si verdaderamente los virus están vivos. Si bien comparten algunas de las condiciones básicas de la vida, carecen de otras muy importantes. Pueden, por ejemplo, mutar y evolucionar (algunos lo hacen en horas), y son organizados a su manera. Sin embargo, no poseen metabolismo, no se reproducen por sí mismos, no mantienen el control de su propia estructura, no reaccionan a ningún estímulo externo y no son capaces de desarrollarse ni crecer. Su única función es capturar una célula y ponerla a producir nuevos virus idénticos a ellos mismos. Los virus, pues, no están vivos: podría considerárselos "pseudoorganismos crepusculares", elementos cuasibiológicos que se encuentran en el mismo límite entre la vida y la no-vida. Si bien algunos científicos consideran vivos a los virus por ciertas apreciaciones particulares, con ese criterio deberíamos considerar vivas a otras formas infecciosas acelulares y extracelulares como los provirus, los plásmidos, los viroides y los temibles priones.

Los virus están formados por una cierta cantidad de algún ácido nucleico, recubierto y protegido por una cápsula de fosfolípidos y glicoproteínas, que muchas veces contiene también "llaves", receptores mediante los cuales el virus es capaz de reconocer -insertando esa "llave" en una "cerradura" de la víctima- a sus células huéspedes y entrar en ellas.

Los viroides parecen ser una etapa primitiva de los virus, o tal vez virus verdaderos que en cierta etapa de su evolución han perdido la cápsula. Son, por lo tanto, una molécula de ácido nucleico (ARN, no conocemos viroides de ADN) libre, muy pequeña, que infecta a todo tipo de vegetales.

Los provirus, comunes en el maíz, son trozos de ADN intracelulares, capacitados para salir de la célula a la que pertenecen y pasar a otra. Que se sepa, no producen enfermedades, sino que parecen ser más bien un medio de "transporte" genético horizontal. Los provirus inducen en la nueva célula pequeñas mutaciones (a veces positivas), lo que los convertiría en engranajes del mecanismo evolutivo de las especies que los albergan.

Los plásmidos son moléculas de ADN cerradas en forma de aro, que coexisten en forma normal con los cromosomas de muchos organismos, y se los encuentra en las bacterias y en células con núcleo como las levaduras. Aunque en un principio se creyó que los plásmidos poseían información genética no significativa o ilegible, hoy se sabe que transportan la información que eventualmente puede conducir a la resistencia contra los antibióticos, convirtiéndose así en un mecanismo crítico para la selección natural (y, por tanto, para la evolución) de los organismos que los poseen.

De los priones, en fin, hemos hablado in extenso en otro lugar. Se trata de proteínas estructuradas en forma anómala, versiones anormales de proteínas comunes, sólo que plegadas de distinta manera. Los priones son mortíferos: provocan enfermedades como el "Mal de la Vaca Loca" y sus versiones humanas, como la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el Insomnio Familiar Fatal y varios tipos de Mal de Alzheimer. Hay variantes de los priones que atacan al ganado, a los gatos, a los visones, a los camellos y a otras numerosas especies, tanto demésticas como salvajes.

La segunda pregunta importantísima es, por lo tanto: ¿De dónde salieron los virus? Podríamos extenderla, asimismo, a los demás agentes acelulares mencionados.

Por desgracia, no hay una respuesta única, ni clara, ni simple. Acabamos de entrar en la zona más gris del conocimiento humano de su origen, y esta zona es dominio exclusivo -al menos por ahora- de la especulación teórica.

Bienvenidos al tema del origen de los virus.

Para la mayoría de los organismos, la cuestión del origen, siempre apoyada en la evolución y la selección natural, se basa en la paleontología. Ordenando cronológicamente los fósiles de los ancestros de cualquier especie se puede verificar el grado de relación entre ellos y, mal o bien, establecer su árbol genealógico o filogenético. A esto ayudan los métodos moleculares, que estudian la evolución de sus elementos constituyentes.

Ello no ocurre con los virus, por la sencilla razón de que no se fosilizan. En este caso, la biología molecular se encuentra sola para explicar su origen y su existencia.

Hay tres teorías que especulan sobre el punto inicial de los virus. La mayoría de los investigadores, empero, sospechan que una sola de ellas no será suficiente, sino que se necesitarán dos o las tres para llegar a conclusiones satisfactorias. Esto no se ha verificado hasta el momento en que escribo (2009).

La primera explicación es la de las moléculas autorreplicantes.

Sabemos que, en el origen de la vida en la Tierra, las proteínas estaban presentes: eran componentes básicos de la "sopa primordial" en que apareció la vida. También debían existir grandes moléculas utilizadas como medios de almacenamiento de información: ARN. Si aceptamos que el ADN aún no había evolucionado, entonces las tasas de replicación (copia) de los nucleótidos de ese ARD primitivo eran bajísimas, totalmente ridículas para los organismos modernos: apenas dos nucleótidos por minuto. Es por eso que las célula actuales no copian datos de ARN a ARN. Por el contrario, efectúan una copia en ARN de los datos del ADN a través de unas enzimas proteicas llamadas polimerasas. Este proceso copia 50 nucleótidos pero por segundo, lo que significa que es 1500 veces más rápido que la copia ARN-ARN.

Si la vida comenzó con el ARN, e inevitablemente las proteínas estaban presentes (¿quién lo sintetizaba si este no era el caso?), los procesos biológicos tienen que haber cambiado bien pronto de las copias ARN-ARN a las copias ADN-polimerasa-ARN o ADN-polimerasa-ADN. El ADN es mucho más estable que el ARN en cuanto a su capacidad para mantener los datos intactos. Al convertirse el ADN en el soporte básico de información, la función del ARN cambió: este último se dedicó a transportar los datos, un mero intermediario o mensajero entre una parte de la célula y otra. Sus funciones de copista fueron asumidas por las ADN y ARNpolimerasas. Los datos del ADN, traducidos ahora en proteínas codificadas a su c-195divn y semejanza, se revelaron un código biológico universal común a todos los organismos vivos. El primer ser que utilizó el recién inventado código genético se conoce como LUCA.

A medida que la información contenida en los ácidos nucleicos crecía en tamaño y complejidad, el hecho de proteger los datos se convirtió en una ventaja. Así, los organismos desarrollaron núcleos celulares en donde esconder sus genes, y membranas celulares externas formadas por lipoproteínas, que no se disolvían en el agua que bañaba las células. Ahora podían ser llamadas así de pleno derecho.

Pero otras formas de vida no desarrollaron núcleos ni estructuras internas: se quedaron en una simple molécula de ADN o ARN cubierta por una cápsula. Esta teoría, pues, implica que células y virus aparecieron a la vez, solo que evolucionaron de formas diferentes.

En segundo lugar, tenemos la teoría de que los virus aparecieron cuando una molécula de ADN o ARN se volvió autorreplicante espontáneamente. Por motivos desconocidos, este AN autosuficiente salió de la célula que lo albergaba y comenzó a llevar una pseudovida independiente, volviendo a ella solo para secuestrarle el metabolismo y fabricar más cápsulas o más AN para crear copias de sí mismo. En vez de evolucionar paralelamente a las células, los virus fueron parte de ellas en un principio y luego las abandonaron.

La tercera hipótesis es la del origen regresivo. Ella sugiere que, al igual que otros parásitos obligados modernos, que fueron en su origen seres independientes, los virus fueron organismos de vida libre que, por motivos no explicados, perdieron algunas de sus capacidades y hoy deben infectar células sanas para compensar esos fallos. Las tres teorías tienen problemas para explicar el origen de los virus por sí mismas, pero la teoría regresiva tiene uno muy grave: no disponemos del organismos intermedio entre el ser de vida libre y el virus. Sin intentar caer en la Falacia del Fósil, va a ser muy difícil confirmar esta teoría, ya que depende de organismos intermedios que, hasta donde sabemos, muy bien pueden no haber evolucionado jamás.

Las controversias científicas acerca del asunto son moneda común desde hace años. Si los virus necesitan que las células vivas cumplan por ellos funciones de las que los virus carecen, entonces es obvio que no pudieron evolucionar antes de que lo hicieran sus huéspedes. Pero si fueron los primeros que lograron replicar el ADN, es obvio que las células vinieron luego. Discusión bizantina e irresoluble con los datos de que disponemos hoy, se ha enriquecido sin embargo en tiempos recientes con el descubrimiento de las demás formas acelulares no virósicas. Así, algunos científicos opinan que los virus no necesariamente deben estar relacionados con las células, sino que muy bien pueden haber evolucionado a partir de agentes infecciosos no celulares, como por ejemplo los viroides. En pocas palabras: no sabemos ni podremos saber hasta contar con mayores conocimientos si los virus son las formas de vida más primitivas que conocemos, o si se trata de parásitos que fueron libres y hoy están tan superespecializados que dependen absolutamente de las funciones de las células que se suponen deben destruir.

Mientras tanto, y ya erradicada la viruela, otros asesinos virales siguen operando en nuestro planeta, matando incontables cantidades de personas y animales y destruyendo cosechas y productos en todas partes.

El HIV, el papiloma humano, la gripe, el resfrío, la leucemia, la hepatitis, el mosaico del tabaco, la rubéola, las paperas, la varicela, el sarampión, SARS, fiebre amarilla, herpes, Epstein-Barr, mononucleosis y numerosas enfermedades más esperan aún su cura. Tal vez la comprensión del origen y evolución de estos patógenos pueda darnos la clave para, de una vez por todas, acabar con ellos.

Por ahora, la ciencia humana no sabe o no contesta.