| |

"aquellos esqueletos electromagnéticos estaban allí para mantener un diálogo cuya fórmula aún se me escapaba."

Umberto Eco

I

Acababa de dar el salto criogénico.

Una manera de viajar en el tiempo, la más primitiva, la única.

El despertar nunca era agradable. Las náuseas lo persiguieron durante ese estadio de duermevela y ceguera transitoria que caracteriza al restablecimiento de funciones en un cuerpo que ha estado sometido a hibernación por largos períodos. Supo de inmediato que seguía metido en esa pequeña cámara, tan semejante a un ataúd. No obstante el malestar físico, la inquietud lo asaltaba: sentía gran apremio por abrir los ojos y recorrer los nuevos paisajes que el mundo y la humanidad se habían encargado de crear; necesitaba, también, escuchar la tranquilizadora voz de un compañero, de una persona a quien pudiera interrogar sobre los acontecimientos ocurridos durante su larga ausencia del mundo consciente. Muy a su pesar, reconoció que el intento hubiera sido inútil: el caos, la desorientación y varias y extensas lagunas —increíble que a estas alturas la tecnología no hubiera logrado compensar esa deficiencia en las cámaras criogénicas, pensó— poblaban su cerebro, impidiendo la secuencia lógica e ideal de sus procesos mentales.

No supo cuánto tiempo pasó en recuperación: su reloj orgánico, al igual que otras funciones fisiológicas, tardaron en readaptarse al curso ordinario, al periodo oscilatorio de ese péndulo cósmico que rige la vida de la humanidad. Un pensamiento invadió su mente, alegrándolo: "hice trampa".

Y tenía razón.

II

En algún momento había aparecido a su lado. Su mente lo registró de manera tangencial, casi aislada. Breves esbozos en la conciencia: manos frías, jeringas, pastillas y el pelo. Era eso lo que más había llamado su atención desde el primer instante. Ahora sabía el porqué y aun así seguía impresionándolo.

Otra imagen grabada y persistente: la sensación de que una anciana lo orbitaba, observándolo, renqueando. También para esto había explicación.

Ella era robot.

No podía ser de otra manera, se requería exactitud y eficiencia para llevar a cabo la deshibernación.

El reconocer en su enfermera a una robot no constituía una respuesta suficiente.

No hizo preguntas. Observó, dejando que poco a poco ese mar de sorpresas que se insinuaba allá afuera permeara su coraza de seguridad y autocontrol, llenándolo paulatinamente de un miedo cerval.

La robot cojeaba. Su superficie metálica, antes —se podía ver a leguas— pulimentada, se cubría ahora de manchas de sarro y óxido en aquellas partes a las que su anatomía le impedía acceder para llevar a cabo su tarea de autohigiene.

Autohigiene: eso decía mucho, casi lo explicaba todo.

Automantenimiento, era otra palabra clave.

Auto, el sólo prefijo hacía que el miedo tomara tintes de pesadilla.

Los servicios criogénicos siempre habían sido costosos, el hecho de que lo estuviera atendiendo una robot deteriorada hablaba del horror que debía habitar el exterior.

Los efectos remanentes de la hibernación impidieron que el pánico lo subyugara.

"Tal vez sea el único ser vivo en todo el mundo", pensó. El fatalismo siempre había sido una característica de su perfil psicológico. Dejó que la frase recorriera los laberintos que las circunvoluciones del cerebro moldeaban en su mente.

Así, abstraído, supo por qué el pelo de la robot le había intrigado tanto: no tenía en lo absoluto propósitos estéticos. Lejos de ser delgadas hebras sedosas, estaba constituido por una especie de cables de unos tres octavos de pulgada de diámetro, brillantes, metálicos al igual que el resto de su cuerpo; cada uno poseía varias articulaciones que permitían movimientos propios, necesarios para la conexión a las terminales del sistema de la cámara. Los cabellos no eran sino apéndices para controlar el sistema operativo y computacional del complejo.

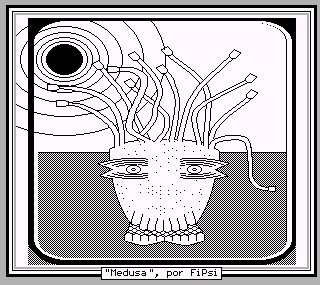

"Medusa", pensó. El nombre surgió instantáneo, automático, provocado por la imagen de aquellas cerdas que como serpientes se movían en medio de paneles, switchs y clavijas.

—Medusa —dijo ahora en voz alta, notando como su voz se articulaba trabajosamente, con tonalidades discordantes debido a la falta de práctica.

—María, ese es mi nombre —corrigió la robot, girando la cabeza hacia él, dejando, en el proceso, de agitar aquel manojo de ofidios. Caminó hacia él tendiéndole la mano.

Dudó unos segundos en estrechar aquella extremidad metálica, luego decidió que era lo único viable.

—Me alegra corroborar que su mente sigue funcionando tan bien como su organismo —dijo la robot, y aunque él sabía que era imposible, le pareció distinguir una sonrisa en esos labios carentes de músculos, labios metálicos...

III

Nunca pensó que su compañía le llegara a ser tan necesaria, tan indispensable.

A veces añoraba su voz, su plática corta, que podía resumirse en dos palabras: "cuéntame algo". Sabía por qué lo hacía, por qué escuchaba aquellos relatos sobre una época anterior a la suya, sobre acontecimientos ajenos a su interés, a ese programa que le hacía parecer sensitiva.

No le importaba. Los relatos eran una manera de hacer que utilizara la memoria. Ejercitar: era lo que ella le pedía diariamente. Ejercitar la memoria, la voz, las piernas —tuvo que reaprender a caminar—, las manos... Su cuerpo en general.

Recuperar la destreza en manejar su cuerpo le llevó dos semanas y media, tiempo en que permaneció recluido en el complejo de Criogenia, soportando la incertidumbre de lo acontecido al mundo externo, a su mundo.

María se negaba a dar una respuesta concreta: "Tiene que averiguarlo por sí mismo", decía.

Tampoco había archivos, videos o revistas que contestaran sus preguntas.

Estaba solo, abandonado a sus medios. La música hubiera sido un atenuante, pero incluso eso se le negó. No del todo: María logró encontrar una grabación. Bach llenó sus horas vacías, aire en la cuerda del sol sonó una y otra vez curando con tristeza la tristeza misma.

Recorrió los pasillos, se aventuró por conductos de ventilación descifrando sus laberintos y leyó un libro que irónicamente hablaba sobre el fin del mundo.

La décimo octava noche, María apareció con un bulto bajo el brazo. Lo vació a los pies de su cama: ropas militares, casco, arnés de fuerza, mochila y cantimploras.

—Mañana visitarás el exterior —le dijo.

Él tomó los objetos con inquietud, casi con desesperación; se probó las ropas, el casco; le pidió a María que le enseñara a utilizar el arnés. Parecía un niño con juguete nuevo.

María supo que esa noche él no dormiría.

IV

Eran las cinco de la madrugada cuando, finalmente, las puertas del complejo criogénico se abrieron.

La mañana estaba aún a oscuras. Levantó la vista y empezó a buscar las nuevas formas que las constelaciones presentarían tras esos largos años de ausencia. Nada, el cielo estaba nublado.

Al parecer el complejo se hallaba en las afueras de la ciudad. María lo urgió para que abordaran el transporte: un Jeep, muy parecido a los de su época.

Se dejó guiar sin hacer preguntas. La oscuridad reinante le impedía analizar los contornos. Los alrededores eran sombras informes, esbozos de un mundo que insistía en insinuarse, sin presentar de lleno su cara. Los faros del automóvil eran la pauta, iba conociendo sólo lo que aquellos haces le mostraban: una carretera vieja, erosionada, cubierta a ratos por grandes capas de tierra. A lo lejos: los cerros y el cielo que no parecía dispuesto a volver a alojar en su seno al sol.

La aurora llegó lenta, aletargada, impidiéndole un reconocimiento rápido. Las sombras se fueron concretando. Un trozo de cerro resaltó transformándose en la silueta de una ciudad. Se alegró, iban en esa dirección. La alegría le duró poco: en los capiteles, en las puntas de lo que creyó rascacielos, encontró las ruinas de una ciudad vieja, muerta por el tiempo. Nada catastrófico, nada como los estragos de la bomba atómica o como las ruinas de una ciudad sitiada. El tiempo, sólo el tiempo y su erosión: estaba visitando los últimos vestigios de su cultura, asistiendo a la muerte de la humanidad.

En lo que debió haber sido la avenida principal, se bajó con el Jeep aún en marcha. Rodó por la arena, sin importarle los magullones. Dio vueltas, tratando de reconocer las calles, los edificios, los lugares acostumbrados; sólo tras encontrar aquella estatua de bronce, donde aún se reconocían los rasgos de Zapata, cedió a aquel sentimiento de derrota que había adquirido tras distinguir la ciudad. Sólo entonces se dejó caer sobre sus rodillas y lloró.

V

Tardó tres días en superar el shock, tres días en los que asumió un enclaustramiento voluntario, en los que miles de veces tuvo que reprimir un grito, un reclamo a María, reprimir aquel por qué, sabiendo de antemano la respuesta de María y ahora su razón.

El cuarto día decidió intentarlo nuevamente.

Salieron a las diez de la mañana. El día lucía gris, como si estuviera nublado. El yermo, extrañamente, presentaba la misma coloración. Alzó la vista y descubrió la causa.

—El sol esta muriendo —comentó sorprendido.

—Como todo —dijo María mirando hacia la misma dirección.

La ciudad seguía tan triste y solitaria como la primera vez que la visitara. La corrientes de aire levantaban extensos nubarrones de polvo por esas calles derruidas, haciendo sonar aquellas ventanas que aún conservaban vestigios de vidrio.

Poco a poco se fueron adentrando al complejo industrial que presentaba un matiz nuevo: el rojo del óxido cubriendo el gris del concreto. Tuberías carcomidas, naves industriales muertas y robots, cientos de robots, tirados, desmembrados, podridos por el óxido...

—Es la única zona de la ciudad que aún tiene vida —dijo María.

—¿Vida?

—Vida robótica —respondió María; a él nuevamente le pareció distinguir una sonrisa en esos, sus labios metálicos.

—Me alegra verlo caminando, verlo vivo. Hace mucho que lo esperábamos —dijo una torre vigía en la Nucleoeléctrica. Él la miró largamente, estaban recorriendo los pasillos, nunca esperó que esa especie de tótem le hablase.

—Yo también esperaba.

—Sí, ha esperado mucho este momento, aunque en realidad no creo que sea de su agrado. —El tótem-robot sonrió.

"Así es que pueden sonreír", pensó.

—No, ciertamente no me imaginaba un futuro como éste.

—Y espere a conocer lo que real...

—Vigilante —regañó María.

—Lobo, María, recuerda que soy Lobo.

—Así es que no sólo parecen efigies totémicas, sino que incluso tienen nombres ad hoc.

—Somos las columnas que sostienen a la tribu —intervino otra torre que estaba situada más a la izquierda.

—¿Cuál tribu? —preguntó él.

—Tigre quiso decir al mundo —corrigió Lobo.

—¿Qué mundo? —volvió a preguntar él.

—Este —dijo un androide al que le faltaban ambas piernas y a quién parecía costarle mucho trabajo participar en la plática. Estaba recargado en Tigre, como única medida para permanecer erguido.

—Pues ciertamente no han hecho un trabajo muy bueno —dijo él, un poco harto por tanta cháchara robótica.

—Hemos cumplido nuestro objetivo —intervino María, un poco molesta, luego renqueó hacia el androide que estaba recargado en Tigre.

—Sí —agregó Lobo—, nuestras columnas lograron mantener vivo al mundo, Adán.

Él sonrió halagado.

—Adán —dijo él, soñador—. Hace mucho que nadie me llamaba por mi nombre.

—Y hace mucho que todos trabajamos para usted —dijo María, mientras reacomodaba al androide minusválido—. Hefesto tuvo que donarme sus piernas para que pudiera seguir atendiéndolo.

—María —dijo Lobo, asumiendo ahora la tarea correctiva.

—Esta bien, déjala, me doy cuenta de lo que han tenido que hacer por mí.

—¿Han tenido? —preguntó Tigre con ironía.

Adán miró al grupo con extrañeza.

VI

Adán volvió varias veces a la ciudad. Buscaba su antigua casa y una fecha. Desde el principio, María se negó a decirle cuanto tiempo permaneció en hibernación: "Me heredaron la tarea, yo no estuve desde el principio", decía por toda respuesta. Era en esos momentos cuando llegaba a odiarla, cuando la imagen de Medusa surgía otra vez y le apetecía volverse Perseo para acabar con su maldita forma de evasión.

La robotfobía surgía muy esporádicamente. De hecho, Adán se había vuelto aficionado a las charlas robóticas: Solía recorrer el cadáver de esa ciudad, deteniéndose ante cada uno de los robots que aún presentaban señales de vida. Robots maltrechos, esqueletos metálicos que hablaban incoherencias lógicas o sostenían discusiones religiosas, citando los más diversos libros sagrados, algunos totalmente desconocidos para Adán, a quien le costaba trabajo participar en aquellas extrañas tertulias.

Existían casos de robots realmente desahuciados: unos debido a lo bajo de su carga energética, otros gracias al simple desgaste. María siempre lo acompañaba y a veces tenían que desconectar a más de un robot cuyo delirio y sufrimiento —así era como ella lo llamaba— parecían ya insoportables.

Para Adán resultaba extraño que no se buscara solucionar los casos en que sólo hacía falta la energía, el material radioactivo para reactivar a aquellos seres sintéticos. Muchas veces había intentado discutir sobre ello con María pero ésta sólo esbozaba una sonrisa —finalmente había aceptado la imagen de un robot sonriendo— y contestaba: "los isótopos están agotados y de todos modos esos robots ya han dejado de ser útiles".

Nunca replicó, sabía que era inútil con ella.

Fue un viernes a tres meses de haber sido deshibernado cuando encontró su casa. Derruida como las demás, sin embargo había una diferencia: el sótano estaba intacto. Lo revisó de arriba abajo, hasta que encontró un gigantesco robot desconectado. Era una variante de los robots tótem, de modelo —según parecía— más viejo. Tardó dos horas en reactivarlo, por primera vez María lo había dejado hacer una inspección solo. "Justo cuando la necesito no está", pensó en el momento en que ya creía imposible resucitar a ese armatoste. Extrañamente su carga aún era funcional, simplemente estaba desconectado.

—Buenas tardes, señor Adán —dijo el viejo robot tras muchos intentos de articular las palabras—. Llegué a pensar que no lo vería más. Ha cambiado.

Adán se mesó la barba y prefirió no decir nada.

—Apuesto que fue más tiempo del que usted esperaba dormir.

—¿Cuánto fue exactamente... Robot...?

—Jaime, si fuera tan amable. Estoy muy orgulloso de mi nombre, ya es legendario en un oficio como el mío.

—Esta bien "Jaime", ¿cuánto tiempo exactamente dormí?

Jaime pareció ensimismarse en un cálculo complicado. "Dios mío", pensó Adán. "Cada vez me parecen más humanos".

—No sabría decirle, mi Señor. He tratado de contactar con la red informativa, pero parece muerta.

—¿No llevabas un conteo?

—Así es Señor, sin embargo no sé cuánto tiempo he permanecido desconectado.

—Bueno, ¿cuánto tiempo había pasado antes de esa desconexión?

—Me desconectaron en el año 3050 D.E. —¡Diez siglos y medio!, pensó Adán alarmado—. Claro que antes de la emigración usted ya era toda una leyenda y no sabría cal...

—¿Emigración? ¿De qué diablos hablas, Jaime?

—De la emigración estelar, por supuesto, Señor. Han transcurrido 3050 años desde que la raza humana abandonó su planeta natal.

—¡Malditos! —exclamó Adán—, me abandonaron... —la garganta se le cerró en parte por la furia y en parte por las ganas de llorar.

—¿De qué habla, Señor?, es obvio que nosotros también dejamos la Tierra.

—...

—¿Es que no se lo habían dicho, no lo había notado?

Adán negó con la cabeza.

—Pero usted debió notarlo, la gravedad no es la misma.

—He olvidado como se siente la gravedad terrestre, además esta ciudad...

—Para hacer una ciudad sólo hace falta dinero y usted lo tenía. Con respecto a la gravedad, supongo que tiene razón, simplemente lo olvidó.

—¿En dónde estamos, Jaime?

El robot pareció abstraerse y luego alzar unos hombros que no tenía.

—En alguna parte del universo, supongo.

Adán lo miró con rabia.

VII

Los siguientes días fueron delirio pleno.

Peleó constantemente con María sin lograr sacarle otra cosa que: "estaba cumpliendo con mi misión, simplemente hago lo que es mejor para usted".

Jaime no pudo proporcionar más datos.

Recorrió la ciudad industrial, preguntando a cada uno de los robots que aún parecían conservar lucidez. La respuesta que invariablemente daban era: "Los designios del señor son inescrutables".

Buscó en otras partes:

—Pero mi dinero no alcanzaba para tanto tiempo de hibernación —comentó una tarde a Lobo—, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto?

—Antes de salir llamó a sus diez ciervos —empezó a citar el robot-tótem—, entregó a cada uno de ellos una moneda de mucho valor y les dijo "Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva..."

—¿No crees que estás cometiendo sacrilegio? —intervino Adán, sin que por ello Lobo detuviera su cita bíblica—, los tótem's son de religiones politeístas, no cristianos.

—...ya tiene diez monedas —continuó Lobo—. El Rey contestó "pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene..."

Todas las conversaciones que sostenía parecían tener el mismo cariz: un interés desinteresado. Los robots se ponían a citar con desesperación, sin importarles si Adán los escuchaba o no.

Hefesto constituyó la única salida posible:

—Ayudé a Cadmo a mantener esta Ciudad, tal vez él pueda orientarte.

La búsqueda de los restos de Cadmo —sólo se conservaba su cabeza— llevó cerca de quince días. Revivirlo otros tres.

—Así que finalmente ha despertado —dijo Cadmo mirando con fijeza a Adán.

—Así es.

—Y supongo que necesita informes —Adán asintió—. Bueno, como todos los demás, tengo órdenes que cumplir y lo único que puedo decirle es que busque en los horizontes, ahí está la clave.

Cadmo vivió sólo tres días más. No pudo ver la reconstrucción de aquel aeroplano, ni como Adán se apoderaba de la carga energética de los robots moribundos con desesperación. Costó gran esfuerzo hacer que el avión volara. María trató de disuadir a Adán de instalar armas en la nave. No pudo.

Salieron muy de madrugada. Adán hizo que María sobrevolara la ciudad, luego se dirigieron hacia el oriente. El viaje era monótono, el mismo yermo gris de siempre, los montes a la misma distancia sin avanzar ni retroceder. De pronto, en lo que pareció una distracción, las cosas cambiaron: Los cerros quedaron a su espalda y la ciudad frente a ellos. Intentó innumerables veces de atravesar la barrera obteniendo siempre el mismo resultado: el avión cambiaba de dirección instantáneamente, desorientándolos. Desistió cuando María le dijo que el combustible se estaba terminando. Llegaron por el extremo opuesto de la ciudad, por el poniente.

—¿Qué fue lo que sucedió? —preguntó Adán, totalmente confundido.

—No lo sé —dijo María, sin ninguna inflexión en la voz, ocupada en la maniobra de aterrizaje.

VIII

Tras el fracaso aéreo, optó por intentar atravesar la barrera con el Jeep. Los resultados fueron los mismos: a veinte kilómetros a la redonda, en cualquier punto de la barrera que intentara ser penetrado, el Jeep o el objeto barrenador era instantáneamente teletransportado —no había otra explicación— a un punto diametralmente opuesto. Adán usó un Láser que desapareció al chocar con el muro invisible y apareció exactamente al otro extremo del mismo, quemando en su trayectoria el tronco de una datilera seca.

Intentó también atravesar el cenit de aquella celda, con resultados semejantes: el avión apareció a ras del suelo, rumbo a la ciudad, alejándose, siempre alejándose de la barrera.

Esa tarde, luego del susto de en un momento hallarse suspendidos a veinte kilómetros del suelo para en un parpadeo encontrarse a pocos centímetros de aquellas arenas grisáceas, Adán decidió darse un respiro. Visitó la zona industrial. La asamblea estaba en pleno. Alguien había juntado a todos los robots mentalmente sanos y los había agrupado en un amplio círculo. Hefesto estaba presidiéndola.

—...lento y está a punto de alcanzarnos, tendríamos que hacer algo —alcanzó a escuchar que decía un robot cuyo tórax estaba completamente picado por el óxido.

Varios ojos incandescieron en rojo, pidiendo de esta forma la palabra. Hefesto designó a uno que estaba casi al frente.

—Opino de la misma manera. El programa de secuencia evasiva está llegando a su límite, casi no queda espacio...

—Dios no juega a los dados con el universo... —alcanzó a decir otro sin pedir la palabra, al tiempo que muchos lo imitaban creando un caos.

—Todo se debe a que no tomaron en cuenta todas las decimales de Pi.

—... y deberían saber que para una evasión infinita hace falta un programa infinito y por ende la memoria ro...

—...delante de Dios; y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro...

—...lo que pasa es que hay un choque entre la primera y la segunda leyes Asi...

—...que se canta delante del trono, en presencia de los cuatro vivientes y de los veinticuatro ancia...

—...desde el siglo veinte ya se hablaba del principio de indeterminación que hubiera hecho posi...

—"Destruiré la sabiduría / de los sabios, / y haré a un lado el / entendimiento de los / entendidos." —declamó el robot que había hablado de Dios y su cubilete. Momentáneamente se extendió un silencio profundo, para luego estallar en un caos mayor. Hefesto se esforzó por imponer el orden sin lograrlo; en la discusión se usaban indistintamente citas de la Biblia, de Einstein, de filosofías múltiples, de textos científicos y autores totalmente desconocidos para Adán. Reconoció algunos textos del Corán, del Bhagavad-gi'ta', o referencias a libros como el Necronomicón y La Vera Historia de los Bolcanes de la Nueva España.

El texto más empleado fue el Apocalipsis de San Juan.

Aún cuando aquella batalla dialéctica se libraba a velocidad de computadora, Adán trató de seguir las secuencias lógicas resultantes de combatir una cita bíblica con el coeficiente de disipación de energía, perdiéndose en un meandro de difícil acceso, la cabeza le empezó a doler y por unos momentos decidió olvidarse de aquel debate, sin embargo uno de los robots que estaba a su lado empezó a recitar una oración en su oído: "El credo" se dijo casi instantáneamente, escuchando: Creador del Cielo y de la Tierra. Continuó él mismo la letanía, pero se detuvo al percatarse de que el robot no oraba más.

—¿Ha comprendido? —preguntó el robot rezandero.

—¿Comprender qué?

—Tal vez lo juzgué mal, quizás ellos tengan razón —dijo, señalando a sus compañeros.

—¿Razón en qué?

—En que su coeficiente intelectual es tan bajo que no hay por qué preocuparse si en medio de una discusión que podría darle todas las claves, aparece usted. Cielo y tierra, Génesis y Apocalipsis, Principio y fin, ¿entiende?

—¿Los horizontes, la realidad, el fin del universo? —preguntó Adán, dándose cuenta en ese momento de que la discusión había terminado, que toda la asamblea los miraba. El robot rezandero hizo una mueca de disgusto e inmediatamente después se desconectó.

Las miradas robóticas eran pesadas, espesas.

Huyó, aún cuando la rabia y la duda lo atormentaban.

IX

Hizo una amalgama con su frustración, su rabia, su desesperación y su impotencia y con todo ello atacó a María.

Ella no protestó, no se quejó, mucho menos pidió perdón, sólo dijo: "Estaba cumpliendo con mi deber".

Finalmente las cosas se habían aclarado. Tras los reclamos, María lo llevó al sótano de su antigua casa, abrió un costado de Jaime —que en realidad era uno de los principales Robots Tótem— y penetrando por ese hueco lo condujo a lo que, en un momento, creyó eran los subterráneos de la ciudad; allí ella hizo nuevamente su Show Medusa manipulando aquellos gigantescos paneles, controlando algún mecanismo incomprensible; luego lo guió a través de un elevador a la superficie: estaban del otro lado de la barrera. Vio momentáneamente la ciudad, pero no se detuvo, siguió a María a través de largos corredores hasta una estancia. Lo que vio allí confirmó sus sospechas.

—Estamos en una nave espacial —dijo Adán.

—Sí, y usted es el último superviviente de cualquier raza conocida. Durmió hasta el final de los tiempos. Sus hijos trataron de salvarle de esa muerte que tanto temía. Construyeron esta nave y nos dieron instrucciones de alargar el fin todo el tiempo que pudiéramos. El universo está agonizando. La nave lleva un programa que elude las zonas de destrucción, la invasión de la nada. Ahora estamos acorralados, pronto nos alcanzará. Se suponía que usted debía descubrir por sus propios medios lo que estaba sucediendo: la ciudad en ruinas, el sol muriendo, la falta de material radioactivo, todo ello eran formas de sugerirle lo que ocurría, pero el proceso destructivo se aceleró, por eso tuvimos que emplear las discusiones, los diálogos robóticos. La última intervención no estaba planeada, surgió por desesperación.

—¿Desesperación robótica?

—De alguna manera todos buscamos alcanzar el cielo, la gloria, como quiera llamarle. Ese último robot no quería desaparecer sin antes cumplir con su misión, ninguno de nosotros lo quería, tuvimos que improvisar en los últimos días.

Durante la plática Adán se había acercado al ojo de buey que en este caso tenía la forma de una estrella de cinco picos, desde allí admiraba el oscuro espacio sin estrellas.

—¿Cómo es el fin, cómo es la destrucción?

—Simplemente desaparecen las cosas, se las traga la nada. Es un proceso inverso al del Génesis...

Adán miró largamente ese fondo negro, carente de horizontes. Por un momento se imaginó la invasión de la nada, la imaginó vívidamente: la ausencia de percepciones, la perdida de la memoria, la desaparición de todo... Quiso llorar por los años que había perdido tratando de ganarle al tiempo, tratando de no morir. Vio su figura reflejada en la ventanilla: un viejo decrépito de barba larga y totalmente blanca.

—Me hubiera gustado que fueras Eva y que esto fuera el principio —dijo Adán, y dejó que las lágrimas inundaran sus ojos y empañaran la visión de aquel océano de tinieblas. Sintiendo el pesar de la cercana desaparición, tomó la mano de la robot y pensó: "Sí, todos buscamos alguna clase de cielo".

Afuera la negrura siguió imperturbable, aguardando su fin.

-o-

Gerardo Horacio Porcayo nació en Cuernavaca, Morelos, México, en 1966. Es técnico electricista. Estudió Literatura Hispánica en la Universidad Autónoma de Puebla. En 1992 recibió el premio Axón Electrónico Primordial, que concede la revista argentina de ciencia ficción Axxón. Varias veces ha recibido galardones en el Premio Puebla de Ciencia Ficción. Junto con José Luis Zárate Herrera han llevado adelante por años el Círculo Puebla de Ciencia Ficción. También es editor de las revistas La Langosta se ha Posado y Cuerpo a Tierra. En 1993 publicó la novela La primera calle de la soledad. Sus relatos han sido incluidos en varias antologías.

Este cuento fue publicado en

Axxón número 25, Octubre de 1991

AXXON_25.ZIP

Las ilustraciones son las originales de ese número de la revista.

|

|