|

El Principo de Incertidumbre resuelto |

|

|

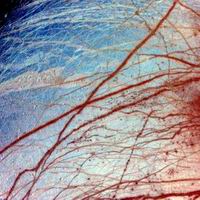

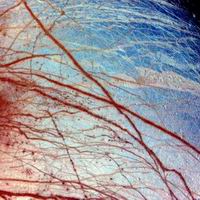

La sonda Galileo acaba de estrellarse contra Júpiter. Esta vez no se trata de un accidente, sino de eutanasia activa. Los inductores han sido, cómo no, los hombres: han enviado instrucciones al ordenador de a bordo para que rebañara los últimos posos del depósito de combustible y los empleara en sacar a la Galileo de su órbita, arrojándola sin compasión contra el planeta gigante. Con HAL 9000 otro gallo hubiera cantado, pero los procesadores de hoy en día no sienten ni padecen, y no pestañean a la hora de someterse a las órdenes humanas. Una tonelada y pico de la ingeniería más sofisticada de finales del siglo XX se ha zambullido en la turbulenta atmósfera de Júpiter y ha reventado, escachifollándose en un montón de chatarra incandescente. En estos momentos sus restos bucean a la deriva, fríos, inertes y abandonados, en un océano de helio en estado líquido. Triste final para tan gallardo viajero. Esta decisión ha sido tomada por una razón de peso: de haber agotado su combustible en el espacio, la Galileo corría el riesgo de caer sobre la luna Europa, y contaminarla. Existen indicios de que bajo la corteza helada de Europa existe un mar de agua salada, y que éste podría albergar algún tipo de vida, o por lo menos reunir las condiciones para que ésta se desarrolle. Un contacto de la Galileo con Europa podría haber supuesto un contagio de esta última por organismos terrícolas, por lo que se resolvió destruirla sin más, a la espera de poder estudiar con detenimiento y cuidado una eventual exobiología virgen. ¿Pero cómo?... ¿cómo acceder al mar de Europa sin contaminarlo? Si millones de bacterias han sobrevivido, supuestamente, durante años, al viaje interplanetario de la Galileo, al vacío espacial, a las radiaciones cósmicas y a las bajísimas temperaturas, ferozmente agarradas al chásis de la sonda como a un clavo ardiendo, ¿cómo garantizar, con un 100% de seguridad, la esterilización de un nuevo módulo explorador? Quizás el transporte de bacterias sea inevitable de todas formas, y la infección consustancial a la investigación. Volvemos a topar, una vez más, con el tópico del observador influyendo en lo observado. Si perforamos la corteza helada de Europa, introducimos una sonda por el agujero, y al cabo de unos cuantos años detectamos la presencia de vida, nos preguntaremos si las muestras biológicas recogidas son: a) genuinamente extraterrestres; b) descendientes directas de organismos transportados hasta allí, accidentalmente, por la propia sonda; c) una especia híbrida. La conservación estricta de la pureza autóctona nos obliga a desistir de cualquier interacción con ella. Dado que la vida en Europa sólo puede desarrollarse bajo la costra de hielo, es decir, a resguardo de nuestra inquisitiva mirada, sólo una interacción de tipo intrusivo podría revelarnos su existencia. Por consiguiente deberíamos abstenernos de saber si existe vida o no. Por lo menos durante algún tiempo, el suficiente para que los alienígenas alcancen un grado de evolución que les impulse a romper el cascarón. Ese tiempo puede ser muy largo: quizá ya no estemos aquí para saludarles cuando saquen la cabeza. Pero este empeño en la no-injerencia —y diciendo esto parece que contemporicemos con el capitán Kirk— puede que sea, al fin de cuentas, una quimera fútil. Si la vida se está desarrollando en bolsas aisladas, desperdigadas por cuerpos celestes muy distantes entre sí, a lo largo y ancho de la galaxia, y si en cada una de esas bolsas la vida puja por medrar y expandirse, de la misma forma que hace en nuestro planeta, quizá entonces no nos corresponda a nosotros, los vanidosos especímenes humanos, ponerle vallas al campo. La vida se atrae entre sí, ansiando el encuentro, la interacción, el cruce y la mezcla. Un claro ejemplo lo damos nosotros mismos, rastreando las estrellas en busca de semejantes. Es una llamada muy atávica. Siempre me he sonreído al escuchar la afirmación de algunos ufólogos, cuando aseguran que el origen de la vida en la Tierra hay que buscarlo en otros mundos. No me sonrío porque juzgue inverosímil el comentario, sino porque lo considero irrelevante: trasladar el origen de la vida a otro planeta no hace si no trasladar el problema del origen de la vida, dejándolo sin resolver. Pero a su vez presente, intacto, eternamente invocado. ¡Pero qué más dará que las amebas sean originarias del mar de Bering o de la Serenidad! Si los cosmólogos afirman que nuestro universo no es una esfera con centro, porque se curva en cuatro dimensiones —por lo menos—, quizá tampoco tenga sentido concebir el fenómeno de la vida como una estructura arborescente con un tronco central desde el que han brotado las ramas. Quizá sea más atinado verlo como un rizoma cósmico, omni-localizado, o potencialmente omni-localizable. Es una hipótesis muy plausible suponer que la vida campa a sus anchas en incontables cuerpos celestes, y que aprovecha la mínima oportunidad para saltar de uno a otro, ya sea a lomos de un meteorito o incrustada en las hendiduras de las suelas de las botas de un astronauta. La vida es, ante todo, inevitable, inexorable y bendita infestación. Así que dejémonos de puñetas y vayamos a Europa de una vez.

P.D.: Un apunte final. Siendo como es de biennacidos ser agradecidos, y de justos otorgar el mérito a quien lo merece, recordemos que fue el escritor de ciencia-ficción Arthur C. Clarke quien, unos cuantos años antes del viaje de la sonda Galileo, especuló con la posibilidad de existencia de vida en Europa, la luna de Júpiter. Colguemos pues el galardón en algún lugar de su extenso palmarés, cerca de sus laureles ganados por haber concebido los satélites de telecomunicaciones antes de que los imaginara ingeniero alguno, ruso o americano. Y es que la ciencia-ficción propone, y el futuro dispone. Carlos Atanes, Barcelona, septiembre 2003

|

||||