«Recuerdos en azul», Antonieta Castro Madero

Agregado el 22 mayo 2011 por dany en 218, Ficciones, tags: Cuento

Yo contaba con apenas quince años cuando mi padre murió. Su cuerpo, cansado de tolerar tratamientos, ahogos, esperanzas, descansó por fin entre las almohadas perfumadas de la cama. Aún conservo el calor de la última caricia. Aún recuerdo cómo mis trenzas se enredaron en sus dedos.

Ese día, sentadas a la mesa, mi madre y yo lloramos por horas. Sólo nosotras sabíamos lo que aquel cajón guardaba: las risas por la mañana, los abrazos antes de acostarnos, los guiños confidentes de algún secreto guardado y los sonoros besos con aroma a café.

Durante los días transcurridos entre velorio, entierro y duelo nos vimos arrastradas por un febril movimiento. Parientes, amigos o simplemente conocidos se presentaban en casa a toda hora a expresarnos su pésame. Bajo el brazo traían las galletitas preferidas de mi madre, bombones o un ramo de flores. De sus bocas se descolgaban infinidad de consejos: son jóvenes; no pierdan la fe; tiempo al tiempo… ¡Cuántas veces me habré tapado los oídos! ¡Cuántos pedidos al cielo para que se marcharan!

La tristeza, de la mano del silencio, fue infestando poco a poco los rincones de la casa. Mi madre se pasaba el tiempo escondida entre las sábanas. La vista fija en el techo, los labios cerrados, los ojos llorosos. Margarita, nuestra empleada, retiraba de su cuarto las intactas bandejas de comida; yo, los frascos vacíos de pastillas para dormir.

Me angustiaba ver a mi madre en aquel estado. Debía actuar. Recordé uno de los «consejos»: no se puede vivir de recuerdos. No sé quién lo dijo, pero aquellas palabras me guiaron. Así, en cajas embalé las pertenencias de mi padre; la intención: regalarlas. No fueron tantas, era un hombre que se contentaba con poco.

Mi madre miraba indiferente cómo yo empaquetaba. Ni los insultos que proferí por haber perdido la cinta adhesiva más de una vez ni el sonido de mi nariz conteniendo las lágrimas, sirvieron para sacarla de su aislamiento. Debí aguardar a que unos hombres vinieran a llevarse la silla de ruedas que perteneció a papá para verla despegarse de sus cobijas y, con gran ímpetu, romper las barreras del mundo que la asfixiaba. Violentamente me arrancó la silla de las manos, me gritó que fue sentado sobre aquel asiento desde donde mi padre le entregó los últimos cinco años de amor.

—¡No tienes derecho a robarme lo que con tanta pasión he cuidado!

Aún hoy recuerdo cómo sus chillidos hicieron estallar mi cabeza.

|

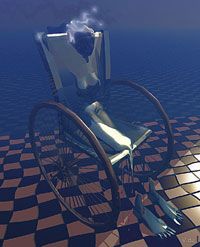

La silla era de metal, con su cuero, en el respaldo y asiento, teñido de azul: mi padre prefería aquel color a cualquier otro. Un agregado de pana, también azul, cubría los apoyabrazos: mi madre decía que no podía permitir que brazos y manos tan suaves y endebles se apoyaran en tan fría aleación.

En su arrebato, acomodó la silla en una esquina de la sala. Compartía el espacio junto a un sillón de tres cuerpos estilo Luis XV tapizado en jackard de colores claros, una mesa de centro, dos butacones al tono y una vitrina que atesoraba las fotos de papá en distintas poses y edades.

Una noche en que, tarde ya, me encontraba terminando una monografía para la escuela, descubrí a mi madre en la intención de redecorar. El escuálido cuerpo luchaba con la mesa de centro en su afán por moverla. Se la notaba nerviosa, transpirada. Los esfuerzos se transformaban en sollozos profundos. Me acerqué en silencio. Tomé la mesa por el lado contrario al de ella, y juntas la movimos. «¿Y ahora qué?», pensé. Dejándose llevar por un impulso fantástico empujó y acomodó la silla de ruedas en el centro de la sala. Sin darme explicaciones, buscó un trapo y frenéticamente hizo brillar su metal. Creyendo que era mejor dejarla sola fui a acostarme.

Por la mañana, los gritos de Margarita me despertaron. Corrí a su encuentro, nunca me había parecido tan largo el pasillo. La encontré apoyada sobre el marco de la puerta señalando al interior de la sala con expresión de incredulidad. Al asomarme observé que la mesa, el sillón, los butacones y la vitrina habían desaparecido. La silla de mi padre ocupaba el lugar central. Mi madre dormía sentada sobre su cuero.

Los días pasaban, y mamá se negaba a levantarse de la silla; se fue deteriorando. Con fiereza se rehusaba a comer o limpiarse. Yo le pasaba la esponja por la espalda y le masajeaba la cabeza suavemente. Reaccionó tan bien a mis caricias que me dejó lavarle el pelo. En pocas semanas hice grandes avances. De a poco me fui acostumbrando a peinarla, lavarla y darle de comer en ese sitio.

Mi alegría por su cambio de actitud se convirtió pronto en desconcierto: exigió que toda la ropa que le pertenecía, de varios colores y texturas, fuera cambiada por prendas de cuero color azul; que se le tiñera el cabello de ese tono y que el esmalte de las uñas abandonara el tradicional matiz ocre. No conforme aún, mi madre se negó a comer alimentos que no fueran azules: la guiaba el deseo de que su piel adquiriera dicha tonalidad. Margarita, tan eficaz, armó de la cocina una increíble fábrica de teñidos al pasar las verduras, frutas y carnes por menjunjes que otorgaban aquella coloración. Un grito de júbilo sacudió a mi madre cuando su vejiga despidió un líquido azulino.

La desesperación poco a poco se fue apoderando de mí. Yo notaba, al lavarla, cómo su cuerpo cada día se volvía tan frío como el metal sobre el que descansaba. Yo observaba de qué manera los límites se confundían.

Cierta tarde perdí el control. Sujeté a mi madre de los brazos y la atraje violentamente hacia mí. Partes de su piel se agrietaron, y un intenso y frío líquido azul me manchó las manos y ropa y se desparramó por el piso. Comprendí que mamá ya era parte de la silla.

Buscando alguna explicación me agaché, apoyé las manos en lo que quedaba de sus rodillas. Con lágrimas en los ojos le pregunté:

—¿Por qué? ¿Qué te has hecho?

Ella me miró con sus grandes ojos ahora azules, y con un último aliento susurró:

—Es la pena.

Han pasado veinte años desde aquellos sucesos, y hoy quince días desde que Pedro nos dejó a dos hijos y a mí. Luego del velorio, entierro y antes de terminar mi duelo, coloqué sus cosas en cajas para regalarlas. Su silla de ruedas fue lo primero que di.

Antonieta Castro Madero es profesora de historia. Desde el año 2006 asiste al taller «Corte y Corrección» dirigido por Marcelo Di Marco. En el año 2010 integró el taller de Jaime Collyers. Próximamente publicará en Ediciones Andrómeda, junto a Alejandra Vaca y Jorgelina Etze, el libro «Noches de insomnio», una recopilación de cuentos. Su cuento «La llamada» obtuvo el segundo premio en el concurso literario Leopoldo Lugones en el año 2008. Y «La reunión», sexta mención en el concurso literario Honorarte. Recientemente su cuento «Armonía familiar» fue publicado en el blog Breves no tan Breves coordinado por Sergio Gaut Vel Hartman.

Esta es su primera participación en Axxón.

Este cuento se vincula temáticamente con MEMORIAS de Eduardo J. Carletti, MUJER DE PIE de Yasutaka Tsutsui y LOS AMANTES DE PIEDRA de Rubén Serrano.

Axxón 218 – mayo de 2011

Cuento de autor latinoamericano (Cuentos : Fantástico : Fantasía : Metamorfosis : Argentina : Argentina).

Entradas (RSS)

Entradas (RSS)