Hubo un tiempo en que incontables, infinitos millones de bisontes pastaban en las Grandes Planicies norteamericanas, las que se extienden desde el norte de México hasta el norte del Canadá. Sus cascos hacían temblar la tierra, sus mugidos retumbaban de

uno al otro confín del continente, y la tierra que levantaban en su carrera elevaba penachos de polvo que se divisaban desde millas y millas de distancia. Se estima que, inmediatamente antes de que el hombre blanco pusiera un pie en el continente, la población

de bisontes oscilaba entre 30 y 70 millones de cabezas.

Luego, el Holocausto comenzó. Hombres como Buffalo Bill, obreros ferroviarios de triste memoria, tramperos que, según las leyes actuales, hubiesen muerto en una prisión federal, recolectores de pieles y traficantes de carne se ensañaron con el bisonte

de una manera nunca vista hasta entonces y de la que hay sólo un par de ejemplos similares desde el inicio de la evolución del Hombre hasta hoy. Gracias a Homo sapiens, casi todos murieron en apenas tres siglos.

Estampa de salvaje belleza: Bison bison

|

La corpulencia y la inteligencia del bisonte sellaron —casi— su destino. Demasiado grande para temer a ningún depredador de su territorio, y provisto de la capacidad de atravesar ríos, lagunas y propiedad privada (los alambrados de púas no habían

sido aún introducidos en los Estados Unidos), el bisonte migraba en grupos multitudinarios, rebaños infinitos que, al moverse, lo ponían al alcance del Remington genocida.

El bisonte no tenía miedo, y eso fue su perdición. De similar tamaño y peso al de un rinoceronte (760 a 900 kilos un macho y casi 500 una hembra), su desarrollado cerebro le decía sin embargo que no tenía motivos para temer a aquellos hombrecillos de diferentes

colores montados en sus ridículos caballos... Pero nadie les había explicado los que era un Winchester o quién había sido Samuel Colt.

Así les fue.

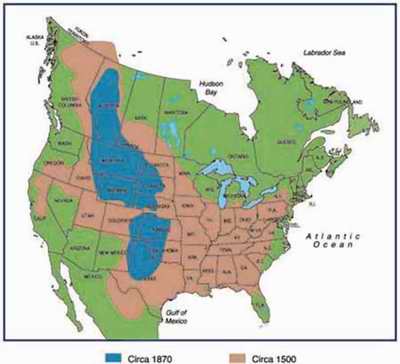

La merma del territorio del bisonte

|

Aunque parezca increíble, los norteamericanos exterminaron cientos de millones de bisontes por el simple placer de comer sus lenguas a la vinagreta. Los cazadores mataban a tiros al confiado animal, le cercenaban la lengua, y dejaban que sus restantes

tres cuartos de tonelada de carne se pudrieran en el sitio mismo donde habían caído. Pueblos, comarcas y condados enteros se volvieron inhabitables a causa del hedor de la descomposición de cientos de miles de gigantescos cuerpos.

Una imagen común en el siglo XIX

|

En 1889, el zoólogo norteamericano William Hornaday se preocupó por recorrer milla por milla el territorio de los bisontes, contando a mano todos y cada uno de los ejemplares que veía. Los resultados fueron patéticos: quedaban ese año, en todo el continente,

exactamente 541 ejemplares, de las docenas de millones que alguna vez habían sido. El Bison bison estaba, en consecuencia, totalmente condenado a la extinción.

Pero no todo estaba perdido: hacía varios años, un escocés, traficante de ganado, había adoptado un pequeño niño. El huérfano se llamaba Miguel Pablo, y era mitad mexicano y mitad indio Blackfoot. Su padre le enseñó el arte del comercio, y el pequeño

Miguel creció evidenciando un talento y una capacidad inéditas para los negocios. Cuando su padre adoptivo murió, Pablo se encontró en posesión de una gran fortuna, y su experiencia en el oficio de comprar y vender comenzó a acrecentarla de inmediato.

Enamorado de las historias que sus ancestros indios contaban acerca de los años en que los cascos de los bisontes horadaban toda la tierra, Pablo decidió un buen día de 1883 salvar al bisonte. Encontró en un rancho de Oregon a un hombre que criaba

un pequeño rebaño de bisontes para vender su carne, y sin más trámite se lo compró. Soltó a sus bisontes en un gran terreno de pasturas, y anunció públicamente que el personal de su campo dispararía sobre los cazadores furtivos que intentasen hacerse

con ellos.

Nuevamente en libertad, sin enemigos naturales y con la caza furtiva totalmente prohibida, los bisontes de Pablo comenzaron a prosperar y a reproducirse sin problemas. Fue entonces que el sentido comercial del escocés-mexicano-blackfoot amenazó

traicionar al emblemático rumiante: decidió que la población había crecido demasiado, que su mantenimiento se había hecho demasiado oneroso y que los bisontes no producían nada, y su tenencia en esta suerte de primitiva "reserva" amenazaba con volverse

antieconómica. De este modo, Pablo se puso en campaña, en 1906, para comenzar a vender a estos animales para su faena y procesamiento frigorífico.

La tragedia en la pradera

|

Los conservacionistas pusieron el grito en el cielo, y comenzaron a presionar al gobierno federal y particularmente al Congreso en Washington para que comprara a Miguel Pablo estas ancestrales reliquias del Oeste Americano y los pusiera en libertad en

una reserva o parque nacional. Como es de esperar, el gobierno yanqui no hizo caso. Si era por ellos, Pablo podía comerse interminables hamburguesas de bisonte.

Pero había alguien más que estaba interesado en el rebaño: el gobierno canadiense. Los canadienses habían asistido impotentes durante décadas a la depredación norteamericana de sus propios rebaños, que cruzaban la frontera norteamericana hacia el sur en

sus migraciones y eran asesinados al otro lado. Los bisontes que se iban al sur siguiendo los buenos pastos, nunca regresaban.

Así que el gobierno de Ottawa hizo una oferta concreta al indio blackfoot: le pagarían 250 dólares norteamericanos por cada bisonte que les entregara para una nueva reserva que iban a fundar.

Pablo creyó tocar el cielo con las manos: la cifra era el doble de la que le habían prometido los frigoríficos norteamericanos. Selló el trato de inmediato.

Sólo había un "pequeño" problema: los canadienses exigían que los bisontes (800 de ellos) les fuesen entregados en Canadá. Para ello, Pablo tenía que hacer un gran rodeo en su rancho de Montana, ubicado en el valle del lago Flathead, arrear a los

animales hasta la estación de trenes de Ravalli, en el extremo sur del valle, y embarcarlos hacia el país del norte.

La tarea, como veremos, fue mucho más difícil de lo que se pensaba. Comenzaba así el rodeo más increíble de la historia del continente americano, el más salvaje y divertido del que se tenga memoria, que duró cinco años e hizo dar por vencidos a numerosísimos

vaqueros y peones.

Se trataba, nada más y nada menos, que de salvar para el futuro a la última gran manada de bisontes americanos.

Pablo reunió a la manada con sus cowboys y los arreó hacia el pueblo de Ravalli. Cuenta el escritor y periodista Robert Froman: "Cuando los de la primera remesa entraron al trote en el patio de carga de la estación ferroviaria, baja la cabeza, bamboleando

el lomo, con el triste y característico aspecto humilde de estos animales, pocos de los vaqueros pusieron mucho entusiasmo en gritarles para arrearlos hacia el tren. La manada estaba comandada por un viejo macho: subió rápidamente la rampa que llevaba

al interior del primer vagón, esperó a sus compañeros y, entre varios, destrozaron de un cabezazo las tablas de la pared del vagón y, bajando a las vías del lado opuesto, trotaron despreocupadamente valle abajo".

El escenario del Rodeo Interminable

|

Es de imaginarse el espectáculo: una larga fila de bisontes que entraban al patio de maniobras, subían la rampa, pasaban por el agujero del vagón destrozado, y tranquilamente se dirigían al fondo del valle. Uno de los mirones, sentado sobre la barda del

terreno ferroviario, gritó con ironía: "¡Eh, Pablo! ¿No era que los bisontes estaban por extinguirse?".

Miguel Pablo observaba, desde la silla de su caballo, cómo sus 200.000 dólares se dirigían hacia el valle, y no estaba muy contento con los resultados. Acababa de cumplir 70 años, llevaba un largo bigote típico de los ganaderos de su época, era alto, fornido,

y se desayunaba, almorzaba y cenaba prácticamente encima del caballo. Había forjado su propia vida con trabajo y sacrificio, y estaba decidido a no quedarse con las manos vacías. Los 800 bisontes eran suyos, él los había salvado de la cuchilla del matarife,

él los había alojado en su campo, había contratado veterinarios y peones para cuidarlos, los había alimentado y ahora iba a venderlos al Canadá para que vivieran allí. Los grandes búfalos no se saldrían con la suya.

Con un solo grito de su bronco vozarrón suspendió el rodeo y dio órdenes para reanudarlo en la primavera siguiente. Mandó a sus subordinados que reuniesen a los bisontes y los llevaran de nuevo a casa, y se puso a meditar en el problema.

Pablo sabía que la fuerza de los bisontes, como la de todo animal que viven en grupos sociales, estriba en la manada. Los machos habían tenido la idea de romper la pared opuesta del vagón solamente porque eran muchos y estaban juntos.

De modo que puso manos a la obra: rediseñó los vagones del ferrocarril, subdividiéndolos en pequeños compartimientos calculados cada uno para un macho adulto o una hembra con su cría. Aislados uno de otro, esperaba Pablo, no intentarían la fuga nuevamente.

Además, construyó un corral más fuerte al pie de un escarpado acantilado de pared casi vertical, para que los animales no tuviesen la más mínima posibilidad de huir.

En mayo de 1907, Pablo dio la orden de reunir a los bisontes y reanudar el rodeo. Los vaqueros arrearon al ganado, lo condujeron al corral reforzado recién construido, y, unos segundos más tarde, asistieron atónitos a un espectáculo increíble: los búfalos

siguieron adelante al trote corto, llegaron al fondo del corral y, saltando de piedra en piedra como las cabras, treparon velozmente la pared del precipicio vertical para desaparecer después al otro lado de la montaña.

Pablo y sus lugartenientes se miraron, mudos de sorpresa. La roca era en verdad casi vertical, inescalable incluso para un hombre sin cuerdas o clavos. Nadie, además, había oído jamás que esos gigantescos animales de más de 700 kilos, acostumbrados sólo

a la dilatada y horizontal geografía de las praderas, pudiesen sostenerse en el vacío como monos y trepar una montaña sin disminuir siquiera el paso. Bisontes 2, Miguel Pablo 0.

Desesperado, Pablo ordenó rodear con fuertes tablones no sólo el corral, sino todo el risco y la base de la montaña por sus cuatro lados. De este modo, razonó, los animales no tendrían adonde ir.

Von Clausewitz escribe que el signo distintivo del buen general es cambiar instantáneamente de estrategia cuando el enemigo hace lo propio. Los vaqueros de Pablo consiguieron aislar un grupo de 100 bisontes que pastaban juntos, separaron de ellos a 30,

y comenzaron a empujarlos hacia la estación de tren. El resto de la manada levantó la cabeza de su almuerzo, miró a los 30 compañeros que se alejaban por la llanura, y decidieron poner tierra de por medio entre ellos y sus captores. Las 70 grandes bestias,

al unísono, volvieron grupas y escaparon de estampida por la llanura en dirección opuesta, haciendo retemblar el piso con sus pesados corpachones. Los 30 ejemplares que, mansamente, se estaban dejando conducir a la estación, se sintieron estimulados al

escuchar que la manada se alejaba. Volviéndose con la velocidad del rayo, giraron, bajando las cabezas adornadas por poderosos cuernos y, amagando embestir a la línea de arrieros a caballo - que prudentemente se hicieron a un lado- corrieron de nuevo valle

arriba hasta perderse en el horizonte con sus congéneres.

Miguel Pablo se mesaba los cabellos y se retorcía, nervioso, los bigotes. Mandó entonces a un grupo de sus cowboys más expertos y les ordenó que rodearan a un grupo pequeño que había quedado rezagado. Luego de dura lucha, los vaqueros consiguieron

conducirlos y encerrarlos en el sólido corral reforzado, al pie del acantilado.

El alfa dominante del grupo, un macho enorme, se dejó capturar. Una vez en el corral con sus subordinados, entrecerró los ojos, bajó la cabeza, y pareció meditar por un instante en el mejor curso de acción. Sin levantar la enorme testuz, retrocedió, tomó

carrera y clavó de un gran golpe los dos formidables cuernos en uno de los recios tablones del corral. Levantó la cabeza, arrancó el tablón, y con un fuerte movimiento del robusto cuello lo arrojó por sobre el lomo. Fue a caer a 40 metros de distancia.

Satisfecho con los resultados de su experimento, el bisonte hizo lo propio con el tablón del medio, y un segundo después, con el de arriba. Girando la cabeza, miró a los otros bisontes ("¿Vamos, caballeros?"), y, pasando por esta improvisada puerta construida

ad-hoc por ellos mismos, desaparecieron detrás del horizonte.

Miguel Pablo ordenó entonces a sus vaqueros que trataran de rodear sólo a vacas y terneros, de porte mucho menor y menos agresivos que los grandes y poderosos machos. Hizo reparar el corral por segunda vez, y envió a todos sus hombres en pos de la manada.

Fracaso total. Los animales parecían burlarse de los hombres: los hicieron cabalgar desde el amanecer hasta el anochecer, momento en que los jinetes se encontraron, agotados, a más de 100 kilómetros del valle de Flathead... sin haber conseguido capturar

ni una sola hembra con su cría. Cabizbajos, regresaron donde Pablo.

Hembra con su becerro

|

El viejo y duro de don Miguel Pablo no se hubiera dado por vencido aunque los bisontes lo hubiesen atacado con rifles y ballestas: un hombre más débil que él se hubiese rendido, pero recordemos que él era hijo de una piesnegros y un mexicano, y que lo

había criado un obstinado y duro comerciante escocés. Simplemente, llegó a la conclusión de que precisaba de más ayuda.

Puso avisos en los diarios: reclamó la presencia de los 75 mejores cowboys de Montana, a los que ofreció un inaudito salario de 5 dólares al día más casa, comida y la manutención de los caballos. En total, representaba un sueldo de casi 10 dólares

al día, una cifra que, en esos tiempos, no alcanzaba ni siquiera un empleado de la banca neoyorquina.

Así rodeado del mejor y más experto personal, Pablo recomenzó la tarea, concentrándose en la idea anterior: los envió a separar exclusivamente grupos de no más de 12 hembras con sus becerros. Poco a poco, los expertos jinetes de Pablo lograron que los

embarques comenzaran por fin. Habían pasado 18 meses, y de una buena vez había conseguido enviar a Canadá, a principios de julio de 1907, un tren completo cargado con 215 bisontes. En octubre mandó una remesa de 180 ejemplares juveniles, y el optimismo

que lo embargaba lo hizo declarar: "Terminaremos esta operación el año que viene".

Nada más lejos de la realidad.

"El año que viene", es decir, 1908, no fue testigo del embarque de un solo bisonte.

Es que el plan de Miguel Pablo tenía un problema, que el entusiasmo de los primeros éxitos del año anterior no le había permitido advertir.

Lo explicaremos fácil y breve: había enviado a 215 hembras con sus crías. Luego a 180 terneros. Los ejemplares que le quedaban en libertad, por lo tanto, eran en lo fundamental 405 machos adultos, los más grandes, fuertes, inteligentes y agresivos de

todos. Todos ellos, por añadidura, tenían ahora experiencia con aquellas extrañas formas de vida que les gritaban, los perseguían e intentaban encerrarlos en los grandes corrales o en los gigantescos gusanos de madera y metal.

Los bisontes habían cambiado en esos dos años y medio: se habían vuelto desconfiados, recelosos y su humor era cada día más belicoso. Froman escribe: "Hasta entonces, al verse acorralados, se comportaban del modo tradicional: bufaban, bramaban, escarbaban

el suelo con los cuernos, levantaban la cola y luego arremetían. Pero a esta altura habían aprendido: se mantenían tranquilos y atacaban sin previo aviso. Hubieron muchos caballos muertos y vaqueros con graves heridas...".

El rodeo de Pablo se había convertido en noticia nacional. Los diarios, de Nueva York a San Francisco, publicaban en primera plana las noticias de la lucha que estaban librando los "proscritos", como habían dado en denominar a estos últimos bisontes salvajes.

Y el público respondía con emoción y coraje a estos verdaderos estandartes de la libertad y el orgullo con que la Naturaleza había distinguido a la nación norteamericana.

También Pablo cambió de estrategia. La fuerza de los 405 grandes machos seguía estando en el grupo, por lo que la lógica decía que había que doblegarlos individualmente. Ello era imposible en la pampa abierta, por lo que el indio mexicano decidió invertir

una enorme suma de dinero en el diseño y construcción de una de las trampas más caras e ingeniosas de la historia. Podría arruinarse en el intento, pero no sería dejado como un tonto por sus propios bisontes.

Hizo levantar dos largas empalizadas paralelas de 1.500 metros de largo cada una, separadas entre sí por 1.500 metros en uno de los extremos. Al poco tramo, las dos empalizadas comenzaban a converger, transformándose en un embudo (en la Argentina lo llamaríamos

"manga") hasta formar una pequeña abertura sobre la rápida corriente del río Flathead, en el preciso lugar en que entra en un desfiladero.

En el lado opuesto, la única salida (una hendidura o garganta en la pared) fue obstruida por varias capas de gruesos troncos clavados en el suelo.

Pablo ordenó que se clavaran dos enormes empalizadas en el fondo del río, aguas abajo y aguas arriba de la manga, en previsión que los inteligentes animales intentasen escapar nadando una vez metidos en el agua.

De este modo, se arrearon los bisontes hasta colocarlos entre las dos empalizadas, haciéndolos llegar hasta el fondo, el extremo de la manga sobre el desfiladero del río, por cuya abertura sólo podían pasar de a uno por vez. El animal se arrojaba al río.

Si intentaba nadar río arriba, la empalizada colocada en el lecho se lo impedía, lo mismo que su compañera ubicada río abajo. Si cruzaba y trataba de escabullirse por la hendidura, encontraba también muchos troncos que lo obligaban a retroceder. Los hombres

lo azuzaban y le gritaban, mientras el bisonte, en el agua, miraba a su alrededor hasta que encontraba la única salida: un pequeña playa de arena suave, ubicada unos 50 metros río abajo de la posición de la manga y en la orilla opuesta.

En la playa esperaría una carreta colocada de culata, en realidad apenas una jaula con ruedas, que disponía del espacio exacto para albergar a un solo animal. Estimulándolo y sobornando al bisonte con avena y heno, la idea era montarlos uno por uno en

las jaulas tiradas por mulas, que de este desgastante y lentísimo modo, los arrastraría uno por uno hasta la estación de tren.

La inteligencia de los bisontes, sin embargo, no los ayudó para evadirse de esta trampa perfectamente planeada. A decir verdad, una vez enfilados entre las dos empalizadas, ya no había modo de escapar. Como grandes nadadores que son, cruzaban el río sin

problemas, y su poderoso cerebro parecía comprender que cooperar y subir a la carreta era la única salida posible.

En septiembre de 1909 Pablo había mandado a Canadá 218 de estos formidables machos; en abril de 1910, 66 ejemplares más. Quedaban libres en tierras de Pablo solamente los 121 machos más salvajes y agresivos; entre ellos, algunos que habían conseguido superar

las empalizadas de la manga o que, ya montados en los vagones del tren, habían cambiado de opinión y habían escapado a la carrera.

Para noviembre o diciembre de 1910, Pablo, obsesionado con el problema de sus bisontes, comprendió que no existía ni la más remota esperanza de capturar a estos 121 animales. Eran ya tan inteligentes, desconfiados y poderosos que ni siquiera un milagro

podía hacerlos caer en la trampa.

De modo que por fin, casi cinco años después del comienzo de la operación, don Miguel Pablo se dio por vencido. Sin embargo, el escocés que habitaba en él intentó aún sacar una ventaja económica de los intratables bisontes que vagaban todavía por Flathead.

Recordemos que Pablo no era un biólogo ni un ecologista: era sólo un experto granjero y un tenaz comerciante, que se había sentido conmovido por la próxima extinción de los bisontes y que, pagando con su propio dinero y poniendo cinco años de su vida y

un gran esfuerzo personal, físico y mental, había conseguido salvar a 679 de sus animales que ahora pastaban, tan tranquilos, en una reserva nacional canadiense.

De modo que lo que hizo Pablo fue cursar a las autoridades canadienses una invitación: la misma proponía a los destinatarios participar de la última gran cacería de bisontes de la que el mundo sería testigo. Los participantes deberían pagarle, sin

embargo, 250 dólares por cada ejemplar que abatieran. Perdida la esperanza de venderlos vivos, había decidido venderlos muertos.

La noticia salió en los diarios y el pueblo norteamericano se indignó; antes de celebrar esta actitud, recordemos que era el mismo pueblo que había asistido impasible al genocidio de esos mismos bisontes durante el anterior siglo y pico, así como el pueblo

que en 1914 observaría indiferente la muerte, en el zoológico de Cincinatti, de Martha, la última paloma pasajera norteamericana, última de miles de millones que alguna vez migraron sobre todo Estados Unidos y que terminaron en la panza de los ciudadanos

bajo la abyecta forma de pastel de paloma.

Esos mismos norteamericanos, sin embargo, esta vez hicieron una cosa bien: se indignaron contra Pablo y comenzaron a escribir airadas cartas a los diarios, al gobierno de Montana, al Congreso Federal y a todo el que quisiera escucharlos.

Hicieron bien: de inmediato la Junta Inspectora de Caza y Pesca del Estado de Montana incluyó al bisonte como especie en extinción en su lista de especies protegidas, y declaró ilegal la cacería que Pablo estaba planeando. El cruel safari, por lo tanto,

se canceló.

Miguel Pablo estaba ya viejo, y la edad comenzaba a afectarlo. Había ganado 175.000 dólares con sus bisontes, y era rico. Tenía 74 años, pero incluso entonces decidió dedicar los últimos años de su vida a los bisontes que aún quedaban en sus tierras. Con

esfuerzo, trampas, engaños y estratagemas, consiguió aún capturar 12 machos más y enviarlos a Canadá en tren. Dos años después abandonó la tarea, y murió de viejo a los 78 años de edad.

Sólo 109 de sus 800 bisontes pastaban, por entonces, en territorio estadounidense. Eran todos los que quedaban en el país.

La presión de la opinión pública obligó a Washington a comprar parte de las tierras que habían sido de Pablo, unas 7.300 hectáreas al noroeste de Ravalli, Montana. Se llevaron allí 34 de los 109 ejemplares remanentes de los "proscritos", y se estableció

de esa manera la Reserva Nacional del Bisonte. Los animales vivieron allí en paz, protegidos por el estado nacional, y en la actualidad, el rebaño de Pablo representa la más grande manada de bisontes de los Estados Unidos.

Así mueren hoy

|

Los canadienses, por su parte, fundaron con la otra fracción de los "proscritos" el Parque Nacional de Búfalos del Canadá, unos 45.000 km2 sobre la línea fronteriza entre la Provincia de Alberta y el Territorio del noroeste. Habitan allí 15.000

ejemplares.

En la Reserva Nacional del Bisonte norteamericana, mientras tanto, viven hoy unos 10.000 bisontes de los de Pablo (que son todos los que quedan en tierras públicas de EEUU), pastando tranquilamente en las mismas tierras en que se desarrolló, hace tantos

años, el extraordinario e increíble Rodeo Interminable.

MÁS DATOS:

El Bisonte

American Bison

Bison

(Traducido, adaptado y ampliado por Marcelo Dos Santos de de diferentes libros y sitios de Internet)