Quisiera bajar a la placita de la esquina y jugar con las otras nenas. Al menos, abrir las ventanas para espiar las terrazas. Pero mamá no quiere. Todo es no, no, no, que la seguridad, que si me ven. Ni siquiera me deja asomarme al pasillo.

Me gustaría llamarla ahora y decirle: Hola, ¿má? ¿Sabés algo? Quedarme encerrada en este departamento está malisímo. Ya cumplí once años, estoy grande, soy capaz de controlarme para que no me descubran los zapallos. Encima el matecocido tiene yerba flotando adentro otra vez. Ni hablar de dejarme unas galletitas, obvio. Me hace acordar a esa prima que me cuidaba antes, no quería jugar conmigo y se la pasaba chateando con el celular.

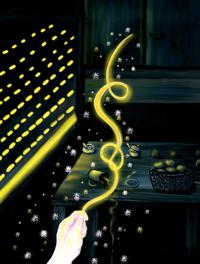

En la otra punta de la mesa está la azucarera. Al lado, la cucharita que dice Acero inoxidable en el mango. Me concentro en los puntitos de colores, esos que andan en el aire, los que nadie ve, y armo una cinta.

Enredo la cinta a la cucharita, la levanto, la lleno de azúcar, la muevo hasta la taza, vuelco y revuelvo. Mamá dice que hago flotar las cosas, para mí es igual a agarrarla con la mano, no tiene nada de extraordinario, como este matecocido. Lástima que no pueda tomarlo de cabeza; la tele la veo así, patas para arriba, envuelta en cintas que me sostienen.

El sábado me animé y le dije, má, las plantas de la ventana toman más sol que yo. Me acuerdo bien, estábamos acá, en la cocina. Ella estaba parada del otro lado de la mesa. Fumaba uno de sus cigarrillos finitos. El humo se mezclaba con la luz que dejaba pasar la persiana. No dijo nada. Los puntitos a su alrededor se habían puesto oscursos, una mala señal. Al ratito, me dijo que igual no podía salir. Sos mala, te pareces a los zapallos, le dije mirándola fijo a los ojos y a ella se le cayó el cigarillo. Hija, lo levantó con manos temblorosas, por favor entendelo: la gente maltrata a los raros. Aplastó el cigarrillo en la pila de platos sucios y salió de la cocina. ¡Quiero pasear como los demás! le grité, pero se metió en el cuarto y a mí se me retorció la panza.

Ella no era así, casi siempre la rodeaban puntitos multicolores. No me hacía el desayuno de compromiso. Juntas la pasábamos súper. Me llevaba a la placita, al mercado o nos tomábamos el Subte para ir al centro, a comprar ropa o a comer en el Palacio de la Papa Frita. Guardate los trucos para casa, Pilu, me decía. Yo me cuidaba de no jugar con los puntitos y teníamos una tarde re linda. A la noche charlábamos en la cama sobre el paseo. Hasta me dejaba ir al colegio. Cambió cuando empecé a iluminarme.

Fue hace unos meses. Cenábamos. Mamá había preparado jugo de naranja y, mientras servía los vasos, dijo que no le gustaba el vecino de abajo. Es un chismoso con cara de huevo, dijo. Yo me lo imaginé con un pollito saliéndole por la oreja y casi me ahogo de la risa, tuve que taparme la boca para no escupir los fideos. Comenzó a cosquillearme la piel y, después, brillé, era un celular encendido en la oscuridad. Me di cuenta de que mamá me miraba con los ojos grandotes y la boca abierta, igual que la primera vez que levanté el televisor con una cinta. Me asusté y la luz se desvaneció. Esto es demasiado, dijo mamá, y se fue al cuarto.

Me quedé sentada en esta misma silla, mirándome los brazos, las piernas. Mi piel había cambiado de color, como si la hubieran pincelado con esa purpurina plateada que usaba en las clases de arte. Todavía podía sentir el calorcito.

A la hora de la merienda fui a buscar a mamá. Estaba tirada en la cama, tenía los ojos hinchados. Dijo que yo no podía ir más al colegio, que tenía prohibido salir el departamento hasta que aprendiera a controlar el resplandor. Le expliqué que el brillo no era malo, que me gustaba porque era cálido, pero no me escuchó. El problema no sos vos, Pilu, dijo, son los demás. Fue la vez que más me habló de los zapallos, que los vecinos, bla, los periodistas, bla, y los científicos, bla bla.

Esa noche también prometió ahorrar para mudarnos a un lugar donde yo pudiera ser libre. Al día siguiente, pidió hacer doble turno en el trabajo y ya no salimos más. El martes pasado tuvo franco y otra vez se quedó en la cama. Yo me entretuve acá, en la cocina, con los cerámicos ocres. Jugaba a pasear con el dedo por las juntas como si fueran calles. Cuando empecé a impulsarme con las cintas para llegar hasta los que estaban cerca del techo escuché la voz de mamá. Sos una maravilla, Pilu, murmuró. Al darme vuelta casi me golpeo la cabeza con el portalámparas que parece un sombrero chino. Le saqué la lengua para que no se enojara. Ella sonrió y yo medio que me emocioné al verla contenta. Sentí el calorcito, unas cosquillas y quedé en el aire brillando, pero ella bajo la mirada y se fue.

Ya no es la misma. Cada vez llega más tarde, entra en el cuarto sin hacer ruido ni encender el velador. A veces quisiera hablarle, pero prefiero no molestarla. A la mañana se despierta temprano, me deja este matecocido horripilante y se va sin saludar con la excusa de que pierde el colectivo. Eso sí, hoy tuvo tiempo para dejarme una nota sobre la mesa. Por favor controlate, escribió. Seguro sigue enojada por lo de las canillas del baño.

Ayer quería abrirlas sin moverme de la cocina, pero me pasé de energía al mover las cintas y no pude volver a cerrarlas. El lavamanos empezó a rebalsar. Tuve que llamarla al trabajo y volvió a casa para arrreglar el lío. El problema fue que el portero tocó el timbre avisando que al cara de huevo le goteaba el techo. Mamá me ordenó que me escondiera en el cuarto y cuando el zapallo se fue me retó mal.

Todo bien, pero yo tengo que comer. No le costaba nada dejarme algo que le ponga onda al matecodido. Miro la puertita de la alacena. Armo una cinta, enlazo la perilla de plástico y abro, ¡flautitas! ¡Buenísimo! Brillo. Total, estoy sola. Si alguien me viera ahora se quedaría tipo zapallo, preguntándose por qué la nena resplandece como una verdura radioactiva.

Esta nena es un fenómeno, zapallo, miráme desatando la bolsa y haciendo flotar la flautita hasta mi boca. Le doy un mordisco, es una piedra, se me ocurre una idea: la agarro con la mano, la meto en el matecocido y vuelvo a morderla.

¡Dddd! ¡Está frío! ¡Ahh! Grito, me da lo mismo si me escuchan el cara de huevo o el portero en planta baja. ¡Quiero desayunar rico! ¿Es mucho pedir? El calor crece, pica, empiezo a reírme. Tiro el pan sobre la mesa. Mamá me diría lo único que sabe decir: controlate, Pilu. ¡No me controlo nada! ¡Sí, zapallos, soy una banana flúo!

La purpurina tapa las pecas de mis brazos, se mezcla con los puntitos de colores, se forman cintas a mi alrededor, siento que ocupo más lugar y no puedo dejar de reírme. Quiero parar la picazón, me sacudo y al moverme la mesa vuela contra la pared. La taza se hace pelota contra el suelo; la flautita y la cucharita se estampan contra la heladera.

La cocina está hecha un desastre, mamá se va enojar mucho y no es justo. ¿Por qué los demás pueden estar afuera y yo no? Miro la persiana, la enrrollo con unas cintas. El brillo del sol me lastima los ojos, me los refriego hasta que se acostumbran. ¡Qué azul está el cielo! Abro el vidrio de la ventana y salgo. ¡Que revienten los zapallos!

Ezequiel Bottaro es argentino. Participa regularmente a un taller dictado por Maumy González (http://www.aquateca.com.ar/). Publicó dos libros de forma indenpendiente, uno de microficciones titulado La imaginación impaciente en el año 2007 y, en 2015, una nouvelle, Bancala, un viaje con el Ami.

Entradas (RSS)

Entradas (RSS)