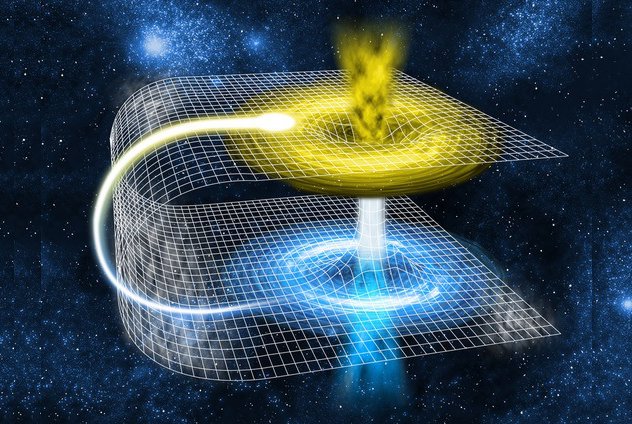

Los agujeros de gusano son túneles cósmicos que pueden conectar dos regiones distantes del universo, y se han popularizado por la difusión de la física teórica y por las obras de la ciencia ficción como Stargate, Star Trek o, más recientemente, Interestelar. Utilizando la tecnología de hoy en día sería imposible crear un agujero de gusano gravitacional, ya que el campo tendría que ser manipulado con enormes cantidades de energía gravitacional, que nadie sabe aún cómo generar

En electromagnetismo, sin embargo, los avances en metamateriales y la invisibilidad han permitido que los investigadores presentaran varios diseños para lograrlo.

Los científicos en el Departamento de Física de la Universitat Autónoma de Barcelona han diseñado y creado en el laboratorio el primer agujero de gusano experimental que puede conectar magnéticamente dos regiones del espacio. Consiste en un túnel que transfiere el campo magnético de un punto a otro mientras se mantiene indetectable —invisible— en todo su recorrido. La investigación fue resaltada en un artículo reciente en la revista Nature.

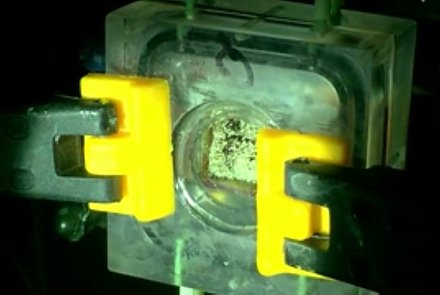

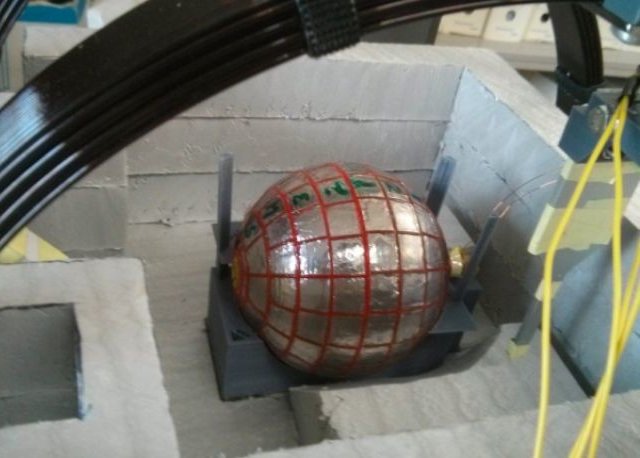

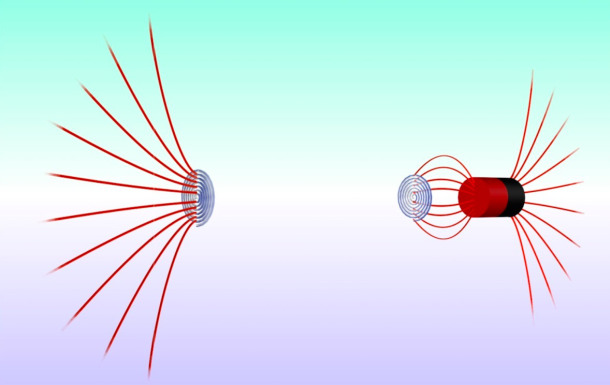

Los investigadores utilizaron metamateriales y metasuperficies para construir el túnel experimentalmente, de modo que el campo magnético de una fuente, tal como un imán o un electroimán, aparece en el otro extremo del agujero de gusano como un monopolo magnético aislado. Este resultado es bastante extraño en sí mismo, ya que los monopolos magnéticos —imanes con un solo polo, ya sea al norte o al sur— no existen en la naturaleza.

El efecto general es el de un campo magnético que parece viajar de un punto a otro a través de una dimensión que se encuentra fuera de las tres dimensiones convencionales.

El agujero de gusano en este experimento es una esfera de diferentes capas: una capa externa con una superficie ferromagnética, una segunda capa interior, hecha de material superconductor, y una hoja ferromagnética enrollada en un cilindro que atraviesa la esfera de un extremo al otro. La esfera está hecha de tal manera que sea magnéticamente indetectable —invisible, en términos de campo magnético— desde el exterior.

El agujero de gusano magnético es una análogo de los gravitacionales, ya que «cambia la topología del espacio, como si la región interna hubiese sidoborrada magnéticamente del espacio», explica Àlvar Sánchez, investigador principal.

Estos mismos investigadores ya habían construido una fibra magnética en 2014: un dispositivo capaz de transportar el campo magnético de un extremo al otro. Sin embargo, esta fibra era detectable magnéticamente. El agujero de gusano desarrollado ahora, sin embargo, es un dispositivo completamente tridimensional que es indetectable por cualquier campo magnético.

Esto significa un paso adelante hacia posibles aplicaciones en las que se utilicen campos magnéticos: en medicina, por ejemplo. Esta tecnología podría, por ejemplo, aumentar el confort de los pacientes alejándolos de los detectores al otenerse imágenes por resonancia magnética en el hospital, o permitir que se obtengan de forma simultánea imágenes de resonancia magnética de diferentes partes del cuerpo.

Fuente: From Quasars to Quarks. Aportado por Eduardo J. Carletti

Más información:

- El entrelazamiento y los agujeros de gusano

- Las estrellas podrían tener agujeros de gusano en su núcleo, dicen los astrofísicos

- El viaje en el tiempo vía agujero de gusano rompe las reglas de la mecánica cuántica

- La película Interstellar de Christopher Nolan contribuye a un nuevo descubrimiento científico

- Descubrimiento de vibraciones cuánticas en microtúbulos dentro de las neuronas respalda controvertida teoría de la conciencia

- Crean en laboratorio el primer agujero negro para la luz

- Los campos magnéticos pueden enviar partículas al infinito

- Cómo podrían escapar neutrones a otro Universo

- Agujero negro de juguete sin gravedad resuelve rompecabezas cósmico

- Los físicos crean monopolos magnéticos sintéticos en el laboratorio