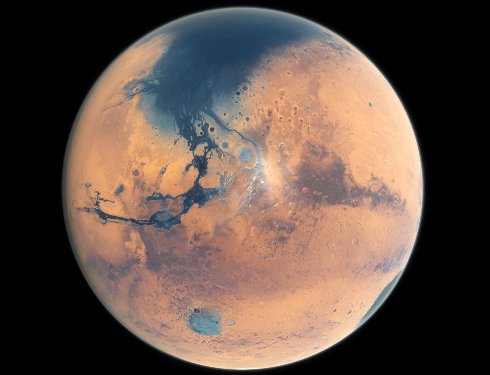

El planeta Marte albergó un primitivo océano que, aunque no era muy profundo, cubrió un 19% de la superficie del planeta rojo, una extensión ligeramente superior a la del océano Atlántico en la Tierra. Además, con sus más de 20 millones de km3, contenía más agua que el océano Ártico en nuestro planeta. Así lo sugiere un estudio internacional tras analizar la atmósfera y las propiedades del agua marcianas con telescopios terrestres

Hace unos 4.500 millones de años, el planeta rojo tuvo suficiente agua como para cubrir toda su superficie con una capa líquida de casi 140 metros de profundidad, pero es más probable que el líquido se acabase acumulando, formando un océano que habría ocupado casi la mitad del hemisferio norte de Marte, alcanzando, en algunas regiones, profundidades superiores a 1,6 kilómetros.

"Nuestro estudio proporciona una estimación sólida de cuánta agua pudo tener Marte y cuanta se perdió en el espacio", afirma Gerónimo Villanueva, investigador del Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA (EE UU) y autor principal del estudio, que publica esta semana Science. "Con este trabajo, podemos comprender mejor la historia del agua en Marte".

Los nuevos resultados se basan en los análisis del agua ‘normal’ (H20) y con deuterio (D, un isótopo del hidrógeno) en la atmósfera marciana. Los datos muestran que su agua agua en la región cercana a los polos fue enriquecida (midiendo el valor D/H) en un factor siete en relación con el agua de los océanos de la Tierra.

Según los científicos, esto implica que el agua de los casquetes de hielo permanentes de Marte está enriquecida ocho veces más. Para proporcionar un nivel tan alto de enriquecimiento, Marte debe haber perdido un volumen de agua 6,5 veces mayor que el de los casquetes polares actuales. El volumen del océano temprano de Marte debe haber sido, por lo menos, de 20 millones de kilómetros cúbicos.

Conociendo la superficie de Marte hoy en día, una probable localización de esta agua sería las llanuras del norte, que durante mucho tiempo se han considerado un buen candidato debido al bajo nivel de la superficie. Un antiguo océano habría cubierto el 19% de la superficie del planeta. En comparación, el océano Atlántico ocupa el 17% de la superficie terrestre.

Para Michael Mumma, científico senior en Goddard y segundo autor del artículo, "Con Marte perdiendo tanta agua, es muy probable que el planeta fuese húmedo durante mucho más tiempo de lo que se pensaba anteriormente, sugiriendo que el planeta podría haber sido habitable a lo largo de un periodo mayor”.

Es posible que en algún momento este planeta tuviera incluso más agua, parte de la cual podría haber quedado almacenada bajo la superficie. Y es que los nuevos mapas revelan microclimas y cambios en el contenido de agua atmosférica a lo largo del tiempo, lo cual también podría ser útil en la continua búsqueda de agua subterránea.

Estudio comparando el agua ‘normal’ y la semipesada

Respecto a las dos formas de agua analizadas en la atmósfera marciana, son ligeramente diferentes. Una es la más conocida, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno oxígeno (H2O). La otra es el HDO o agua semipesada, una variación natural en la que un átomo de hidrógeno es reemplazado por el deuterio.

Como la forma deuterada es más pesada que el agua normal, no resulta tan fácil que se pierda en el espacio a través de la evaporación. Así, cuanto mayor sea la pérdida de agua del planeta, mayor proporción de HDO a H2O habrá en el agua restante. En los océanos terrestres hay unas 3.200 moléculas de H2O por cada molécula de HDO.

El planeta parece que fue húmedo más tiempo de lo que se pensaba, un periodo más largo para poder ser habitable

Los investigadores han diferenciado las firmas químicas de los dos tipos de agua utilizando el VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, junto con los instrumentos del Observatorio W. M. Keck y el Telescopio Infrarrojo de la NASA, en Hawaii.

Al comparar la proporción de HDO a H2O, han podido medir cuánto ha aumentado la proporción del primero, determinando así cuánta agua ha escapado al espacio. Esto permite, a su vez, estimar la cantidad de agua que pudo haber en el planeta rojo en épocas anteriores.

Durante casi seis años terrestres –el equivalente a cerca de tres años marcianos– el equipo mapeó repetidamente la distribución de las dos moléculas, generando instantáneas globales de cada una, así como de su proporción. Aunque el Marte actual es prácticamente un desierto, los mapas han revelado cambios estacionales y microclimas.

El equipo estaba especialmente interesado en regiones cercanas a los polos norte y sur, ya que los casquetes polares son el reservorio de agua conocido más grande del planeta. Se cree que el agua almacenada allí podría documentar la evolución de este líquido en el planeta desde el húmedo período Noeico, que terminó hace unos 3.700 millones de años, hasta el presente.

Fuente: Sinc. Aportado por Eduardo J. Carletti

Más información:

- La NASA encuentra las pruebas más claras de posible agua en Marte

- La nave espacial Mars Express de ESA descubrió sobresaturación de agua en la atmósfera de Marte

- El laboratorio del Curiosity mide el porcentaje de agua en la superficie de Marte

- Robot en Marte detecta agua en sus ruedas

- Nuevas imágenes revelan hielo de agua puro en latitudes bajas de Marte

- Cada vez más indicios de que en la actualidad corre agua en Marte

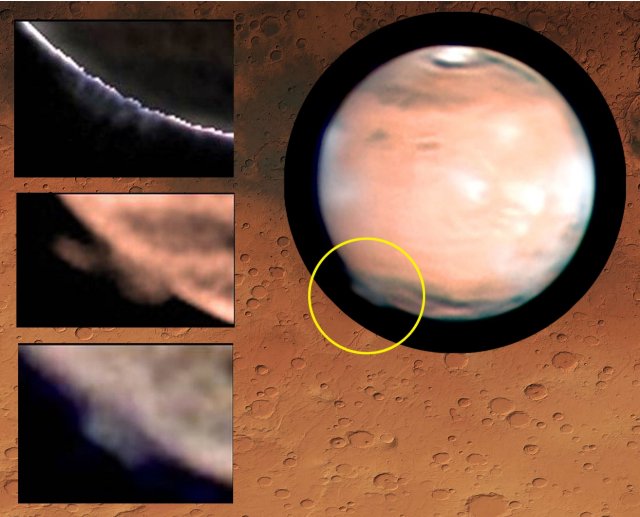

Marte con el penacho emergiendo en el limbo. W. Jaeschke y D. Parker / NOAA

Marte con el penacho emergiendo en el limbo. W. Jaeschke y D. Parker / NOAA