El observatorio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha estudiado 132 de los 1.400 objetos que se conocen más allá de la órbita de Neptuno, a unos 4.500-7.500 millones de kilómetros del Sol

Entre estos objetos transneptunianos, o TNO por sus siglas en inglés (Trans-Neptunian Objects), se encuentran cuerpos notables como Plutón, Eris, Haumea o Makemake, por citar algunos ejemplos de la extensa población de mundos fríos que habitan esta remota región de nuestro Sistema Solar.

Los TNO son especialmente fríos, con temperaturas del orden de los -230°C, pero es precisamente esta característica lo que ha hecho posible observarlos con Herschel, un satélite equipado con detectores en las bandas del infrarrojo lejano y de las ondas submilimétricas. Este observatorio espacial europeo registró la emisión térmica de 132 objetos transneptunianos durante sus casi cuatro años de misión.

Se piensa que son algunos de los objetos más primitivos que quedan de la era en la que se formaron los planetas

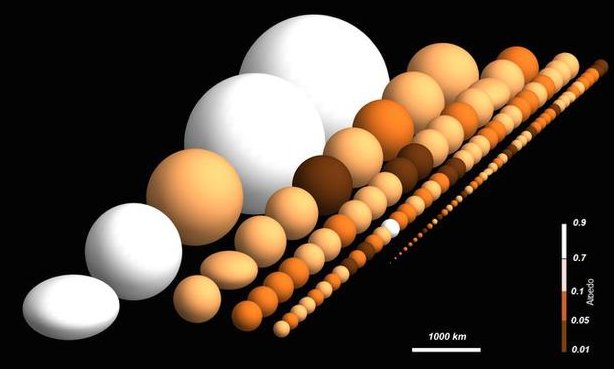

Este estudio hizo posible determinar las dimensiones y los albedos —la fracción de la luz visible que refleja su superficie— de los TNO, propiedades que serían muy difíciles de obtener por otros medios. Este gráfico presenta una comparativa de algunos de los objetos observados por Herschel, organizados para poner de manifiesto estas dos características.

La variedad entre los objetos transneptunianos

Lo que más llama la atención es su gran diversidad. El tamaño de los TNO oscila entre los 50 y los 2.400 kilómetros de diámetro, siendo Plutón y Eris los de mayor tamaño. Dos de ellos tienen una forma marcadamente ovalada: Haumea (representado en color blanco) y Varuna (marrón). Algunos de ellos incluso tienen su propio sistema de lunas (no representadas en esta imagen).

El estudio del albedo permite sacar conclusiones sobre la composición de sus superficies. Un albedo bajo (representado en marrón) indica que la superficie está formada por materiales oscuros, como compuestos orgánicos, mientras que un albedo alto (blanco) sugiere que está cubierta de hielo puro.

Se piensa que los TNO son algunos de los objetos más primitivos que quedan de la era en la que se formaron los planetas. Los resultados del programa llamado “TNOs are cool: A survey of the trans-Neptunian region” se están utilizando para poner a prueba los modelos que describen la formación y la evolución del sistema solar.

Fuente: Sólo Ciencia. Aportado por Eduardo J. Carletti

Más información:

- NUEVO PLANETA ENANO: Investigación apoyada por la NASA ayuda a redefinir los bordes del Sistema Solar

- Un estudio plantea un aumento en la cantidad de planetas enanos en nuestro sistema

- Se sumarían a Plutón hasta 50 planetas enanos más

- Los ojos de Herschel apuntarán a la poco conocida región transneptuniana

- El planeta enano Haumea posee una misteriosa mancha roja